資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Kamiya

Kamiya

こんにちは、&Fans編集長の神谷です。

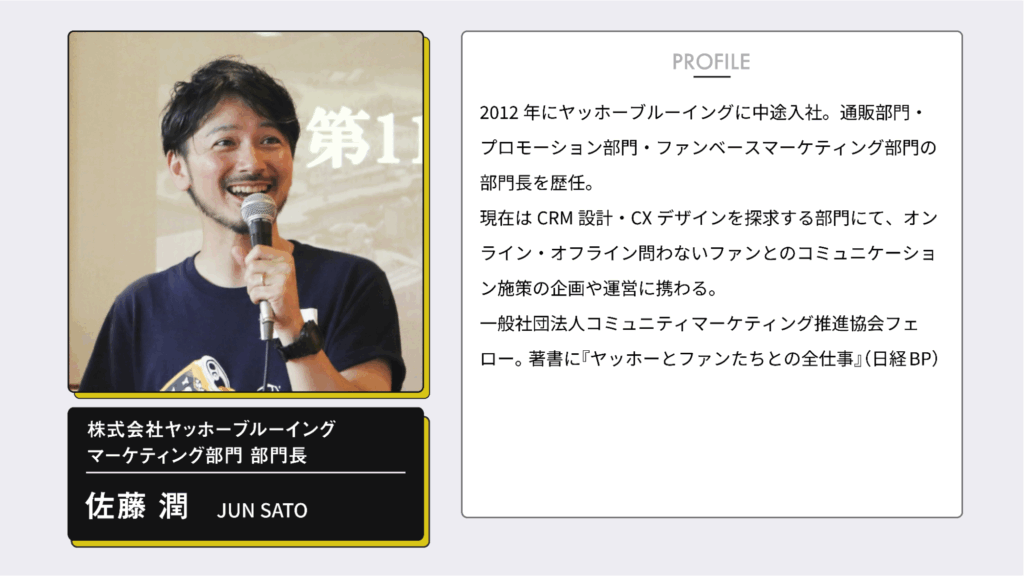

今回お話を伺ったのは、「よなよなエール」など個性豊かなクラフトビールを通じて、多くのファンと深いつながりを築いてきたヤッホーブルーイング。その“ファンづくり”を社内外で牽引してきたのが、通称“ジュンジュン”こと佐藤潤さんです。

通販から始まった顧客との対話、リアルイベントの立ち上げ、そしてコミュニティマーケティングの深化まで。

熱狂は、どうやって育てられるのか? その答えを探るべく、ヤッホーとファンの方々の共創の舞台裏をじっくり伺いました。

目次

そう言っていただき、ありがとうございます!本日はよろしくお願いします。

大前提として、なぜ今ファンを理解したいのか?を考えることが重要だと思います。ただ、「流行っているからやる」という動機でコミュニティを作ることがゴールになってしまうと、本来の目的が見えなくなり、結果としてうまく機能しないことも多いですよね。

やはり、何かしらのゴールが先にあって、その手段として、いわゆるファンマーケティングやファンベースの考え方が有効であれば、それを活用するのが良いと思います。でも、それ自体をゴールにしてしまうと、「コミュニティはできたけれど、次に何をすればいいのかわからない」「人は集まったけれど、盛り上がらない」といった課題に直面することが多いのではないでしょうか。まずは、「どんな課題を解決したいのか?」を明確にすることが大切だと思います。

きっかけは2004年に遡ります。当時、通販を本格的に始めたことが大きかったですね。

元々、創業時はスーパーやコンビニさんへの卸売がメインだったんです。地ビールブームの頃は良かったんですが、ブームが去ると卸先が減ってしまって……。最後の販路として、楽天市場店でECを始めたんです。

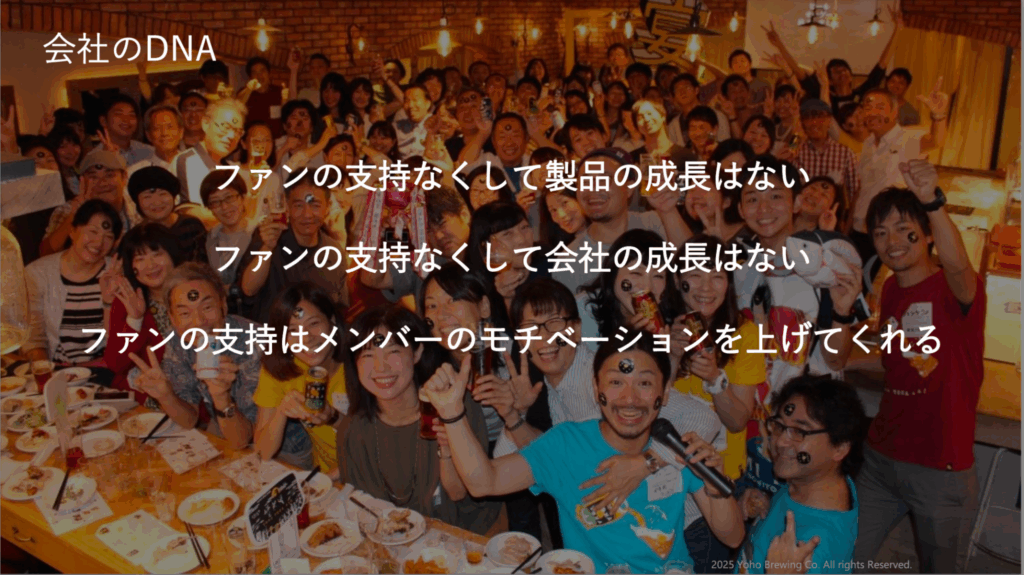

そこで、全国のお客さまから「もう一度買えるようになって嬉しい」「頑張って」みたいな励ましの言葉をたくさんいただけて。そのように応援してくださるファンの方々がいるからこそ、頑張れるんだ、と。

そこから、お客さまとのリレーションを良くしたり、喜んでもらえるようなコミュニケーションを重ねていくこと、つまりファンの方目線で考えるということを重要視するようになりました。

その頃に現在の会社のDNAが根づいたのだと思います。

さらに話すと2006年頃に、ブランドのベネフィットを言語化したことが大きかったと思います。お客さまに何を届けたいのか、どこを好きになってもらえているのかを深く掘り下げて、言語化したんですよね。

よなよなエールを愛飲してくださっているお客さまにアンケートを実施しました。どんな時に「よなよなエール」を飲むのか、どんな気持ちになるのか、どんなシーンで飲むのが好きか、など、インサイトを探る質問をたくさんしました。そこで「癒やし」「理想像の実現」「自己確信」「共感する」「仲間を作る」という、5つの価値が見えてきたんです。

例えば、「癒やし」は、ビールをゆっくり飲む時間の過ごし方。「自己確信」は、ちょっとマニアックなクラフトビールを選んでいる自分のセンスの良さ、みたいな(笑)。

そうですね。このベネフィットを言語化するのを手伝ってくださった専門家の方から、「ハーレーダビッドソンに似ている」と言われたんです。

当時、ハーレーは大型バイク市場で売り上げを伸ばしていて、ライフスタイルマーケティングの企業として注目されていました。バイクの品質の良さを売りにするのではなく、“乗る楽しみを提供している会社”だったんです。

オーナー向けの会報誌を発行したり、マイルキャンペーンをやったりと。年に一度サーキットでイベントを開催しており、そのイベントを目指して全国からハーレー乗りの皆さんが2~3日かけて旅程を楽しみながらいらっしゃるんです。

1つは、全国からそのイベントを目指して『旅をする』ということが『ハーレーに乗る楽しみ』に繋がっているんだと思います。そして、イベント会場でメーカーやファンの方々の『再会』や『ハーレー愛を語り合う』ことが一層ブランドや製品への好きを育む機会になっているんだと思います。

そこで、ファンの方々に会ってみたらどういうことが起こるんだろう、と弊社でもリアルイベントを始めたのが2010年ですね。

そうですね、ただビールを飲むだけでなく、仲間同士で繋がったり、スタッフと繋がったりできるという、さまざまな体験を提供できたことが良かったなと思っています。

そうですね、難しい質問ですね(笑)。

まず前提として、当時のヤッホーブルーイングは、通販で売り上げを伸ばしていた、という実績がありました。ファンの方々を大切にした企業活動に数字がついてきている、という背景が大きかったと思います。

私自身は2011年にヤッホーブルーイングに入社して、当初はEC担当していたのですが、ECのお客さま向けのリアルイベントを企画・運営した際にファンの方々の力を実感しました。

既にファンの方であったリピーターの方に喜んでいただけたことだけでなく、イベントを通じて、お客さま同士が繋がり、コミュニティが生まれることを意識した結果、新規のお客さまも増えたんです。お互いに情報交換をしたり、共感し合ったり、応援し合ったりするようになったりと。つまり、ファンの方々がブランドのアンバサダーになってくれる、という効果があったんです。

そうなんです。あとイベントを通してファンの方々と話すと、皆さんのジャーニーを直接知ることができるのも嬉しい発見でした。「ここでよなよなエールに出会って」とか「こういうタイミングで普段飲んでいて」といったような詳細の経緯をお話しいただけるんです。

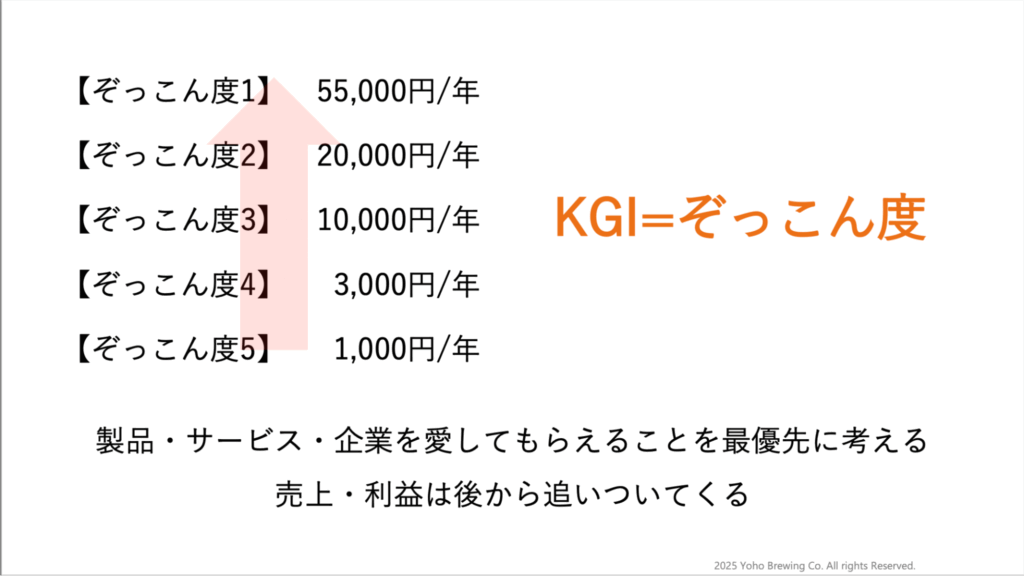

そうなんです!その後、イベント専任のチームを立ち上げ、規模に応じて100人規模のものから、時には5000人が集まる大規模なイベントまで、さまざまな企画を手がけてきました。その中で、ファンの方の声をより定量的に捉えたいと考え、ロイヤリティを調査するチームに移りました。お客さまのよなよなエールやヤッホーブルーイング製品への愛を社内にも伝えていくことでコミュニケーションやマーケティング活動に繋げていけるんじゃないかと。

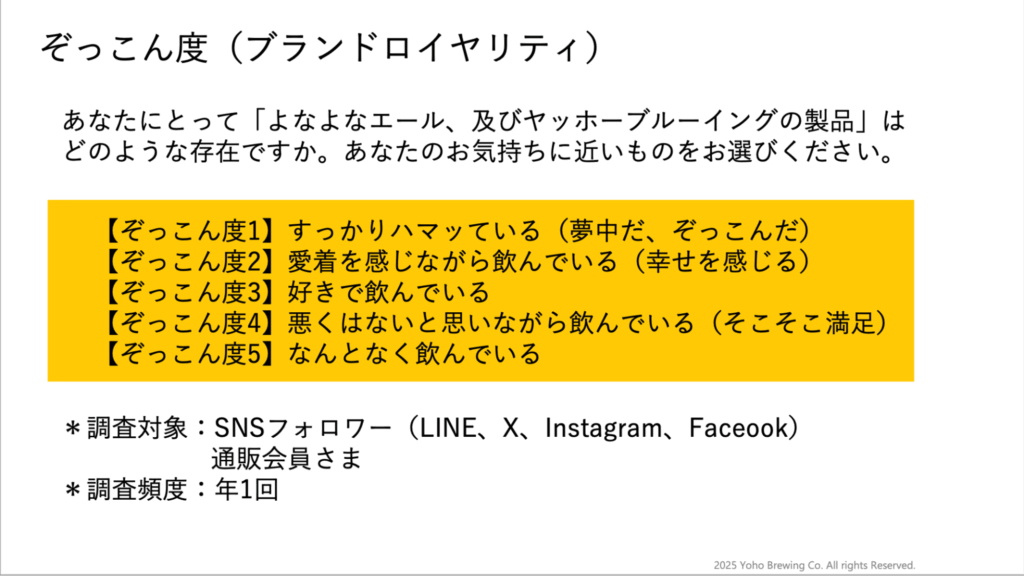

ご存じいただき、とても嬉しいです!そうですね、アンケートで「ぞっこん度」を5段階で聞いたり、属性と紐付けて分析したりしています。

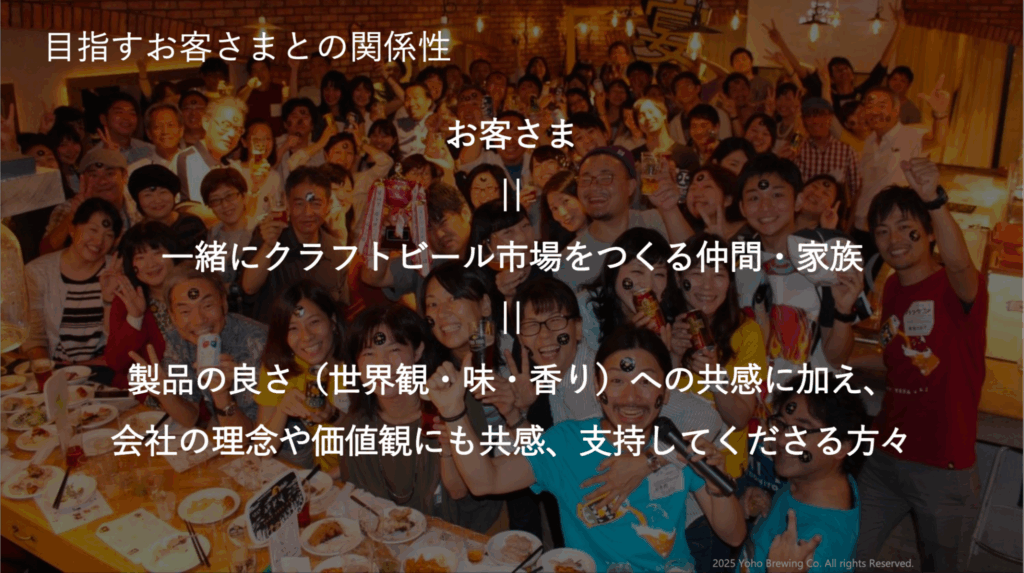

ありがとうございます(笑)。ロイヤリティが高いお客さまは、経営理念や製品の良さを理解して、一緒に市場を作っていく仲間のような存在だと捉え、そういう方々を増やしていこうと。

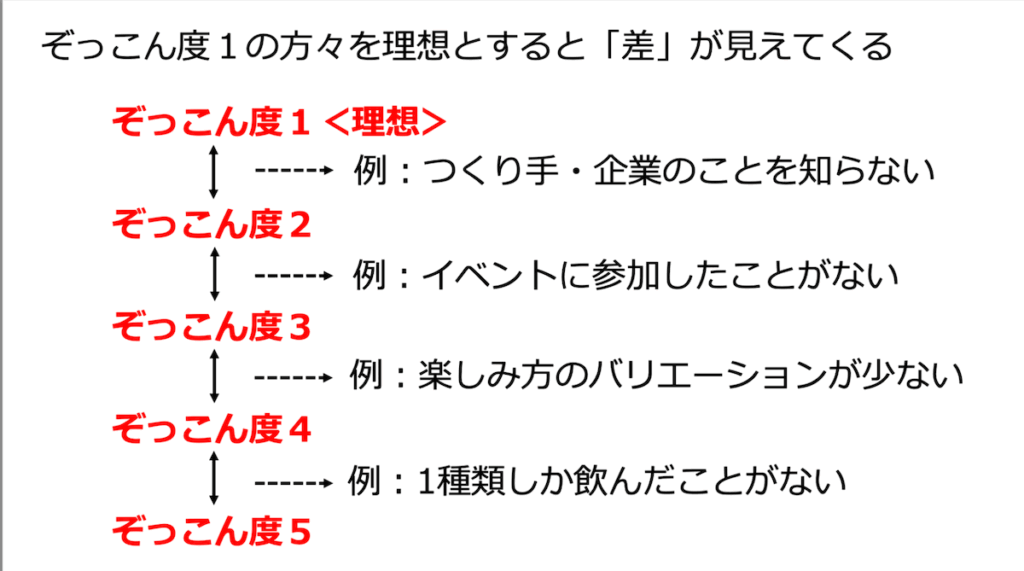

ロイヤリティが高い層と低い層のギャップを分析すると、「コミュニケーションが足りない」「体験が足りない」といった課題が見えてくるんです。もちろんアルコールなので体質によって「よなよなエール大好きだけど、たくさんは飲めない」というお客さまもいらっしゃいます。たくさん購入してくださっているお客さまだけが大切という訳ではありません。あくまでも傾向として捉え、私たちの心持ちとして「好きになってもらえることを最優先に考えよう」ということを示したいだけです。

アンケートでは、LINEのフォロワーさんに回答してもらっていて、毎回2万件くらいの回答が集まります。

はい、もちろんです。ファンの方々のニーズを把握することで、より喜んでいただけるような製品を開発することができます。

あとは、ロイヤリティが高い方は、NPS*も高い傾向にありますが、NPSが低くてもロイヤリティが高い方もいるんです。

NPS(ネット・プロモーター・スコア):顧客ロイヤルティを測る指標です。顧客が商品やサービスを他の人にどの程度おすすめするかを数値化することで、企業の業績(収益)との相関が高いとされています

嗜好品なので「必ずしも皆におすすめはできないけど、自分はめちゃくちゃ好き」みたいな感じです。NPSだけ見ていると見誤る可能性があるので、多角的に分析することが重要だと考えています。

これらの調査を始めたのは2019年頃からですが、数字で示すことで、社内の共通認識が生まれ、コミュニケーションやマーケティングのチームが一体感を持つことに繋がったと感じています。

そうですね、ファンマーケティングでいうとコアな熱量高いファンを大切にする、といった価値観が重要視される傾向がありますが、我々は若干違っていて。

「一緒に盛り上げてくれる仲間になってもらうこと」が大切だと考えています。

そのためには、ブランドとしての機能的な価値や情緒的な価値を明確にし、課題に対して「なぜファンでいてくれるのか?」という目的を考えることが重要だと思います。

企業の規模・業態によっては顧客の顔が見えにくい、という課題があると思います。その時には、まず「ファンの方々のことをわかりたい」という姿勢が大事なのかと。それを続けることで、売り上げだけでなく、社員のモチベーション向上にも繋がるのだと考えています。

そうですね、一概には言えないですが、ぞっこん度が高い方の意見を参考にすることは多いです。ぞっこん度が高い方は、ブランドの理念や価値観に共感してくださっているので、的確なアドバイスや建設的な意見をいただく機会は多いです。

ベースとして、どのような声も貴重であると考えている中で、状況によって、どの声に耳を傾けるべきかを常に考えています。

そうですね、結局は各チームのみんなで話し合って決めます。今はどの意見を拾うべきか、みんなで丁寧に整理しながら進めています。

そうかもしれません。ニックネーム文化も含め、チームで動くこと、組織づくりはファンづくり同様に大切にしている会社であると思います。

価値の言語化がすごく大事だと思います。それに加えて大切にしているお客さまに会ってみる、というのも重要だと思います。言語化する、そして実際に会ってみて、そこをリアルに形作っていく、というステップが大事だと思います。

そうですね、まずはtoB、toC関わらずリピートしてくれている方に、直接話を聞いていく、というのが良いと思います。

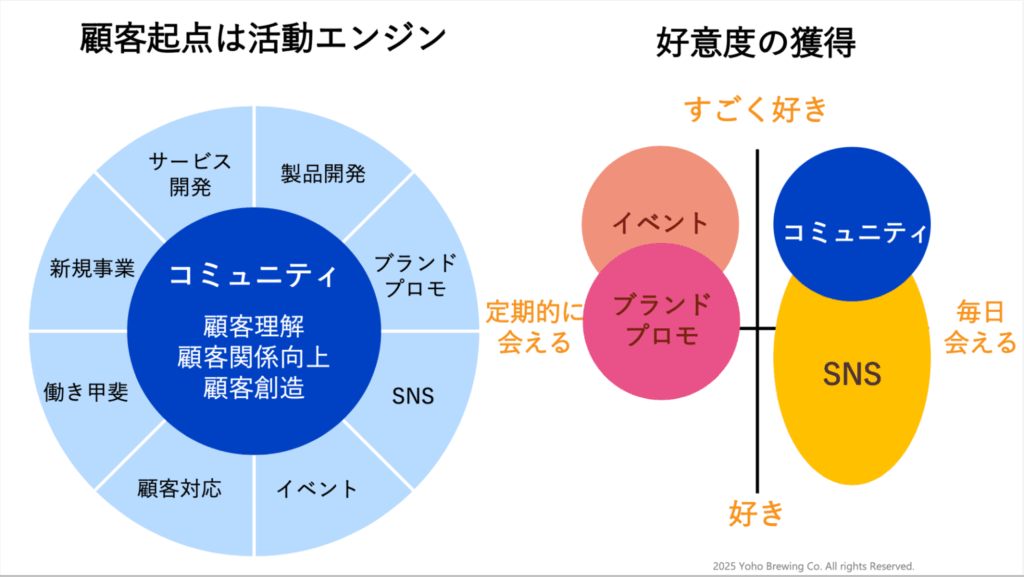

弊社の最近の活動としては、大規模なイベントは定期的に開催しつつも、小さなコミュニティをどう広げていくか、という点にも取り組んでいます。

お客さまの考えや行動を会社の中心に置く、というカルチャーを大切にしているからです。そのため、ファンの方のニーズをリアルタイムに捉えられるような、オンラインコミュニティの可能性を感じています。

例えば、製品の感想を投稿していただいたり、質問に答えていただいたり、アンケートに協力していただいたり。ファンの方の声をダイレクトに聞くことができるのが、オンラインコミュニティの魅力だと思います。

加えて、ファンの方々の熱量と接触頻度、という2軸で考えた時に、大規模イベント(図左上)は熱量は高いものの、接触頻度が低いという課題があります。そこで、オンラインコミュニティ(図右側)で毎日ファンの方々に会いに行き、思い出してもらえる関係性を築きたいと考えています。

定期的に読みものを更新したり、SNSで情報発信したり、オンラインイベントを開催したり。お客さまに常に接点を持ってもらえるように、様々な工夫を凝らしています。そのためにオンラインコミュニティ内で自己紹介スレッドを立てたり、共通の趣味を持つお客さま同士が交流できるような企画を行っています。

具体的には最近「ヘイジーIPAおためし会」という企画で、ぞっこん度の高い9名の方に、半分社員のような形で、製品発売の文脈やストーリー作りを一緒に考えてもらったり、テイスティングをいち早くしてもらったりしました。

参加いただいた9名の方は市場や競合をよく見ていらっしゃるので、非常に参考になりました。市場感や環境分析をする上でも、一緒にテイスティングさせてもらって、品質を上げていく、というプロセスは非常に有益でした。

製品のコンセプトについて議論したり、パッケージデザインのアイデアを出し合ったり、プロモーションの企画を練ったり。リアルの試飲会だけでなくSlackを通してオンラインでのコミュニケーションでも活発な意見交換が行われました。

さまざまなファンの方々の声を聞きながら、より良い製品やサービスを提供していく、という姿勢は、今後も続けたい、より広げたいと考えています。そのために特定のお客さまに偏らないように、数年ごとにメンバーを入れ替えるようにする予定です。

実はその考えも、その9名の方から言ってくださったんですよ。そうすることで、新しい視点を取り入れることができるんじゃない?と。

わかりました、あくまで個人の見解で(笑)。

プロダクトが素晴らしいことは大前提として、今後はプロダクトに加えて、会社のミッションや、作り手の熱量が交わっていくことが重要になってくると思っています。

例えば、「環境に配慮した製品を作りたい」「社会貢献に繋がる活動をしたい」「お客さまに笑顔を届けたい」など、会社が大切にしている価値観や、作り手の情熱が伝わるようなストーリーを語ることが重要だと思います。

ジュンジュンさんのお話を通じて、「ファンと向き合う」とはマーケティング手法ではなく、ヤッホーブルーイングの姿勢そのものだということが、改めて心に残りました。

ヤッホーブルーイングが一貫して大切にしてきたのは、“ファン”という言葉に収まりきらない、ブランドと人との対話と共創。

その丁寧な積み重ねが、共感を生み、仲間を増やし、ブランドの未来をひらいていく。

「熱狂」は、一夜にして生まれるものではない。その裏にある、情熱と工夫、そして信頼に満ちたストーリーを、ぜひ多くの方に知ってもらいたいと思います。

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi