資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

こんにちは、&Fans ライターの小鳥遊です。

昨今、新たなマーケティング手法として注目を集めている「UGC」。

UGCとは、ユーザー生成コンテンツの略称で、消費者によって制作・発信されるコンテンツを表す言葉です。

消費者からの発信が“信頼性の高い”情報として受け取られやすい時代背景もあり、企業はUGCを積極的に活用するようになっています。企業がマーケティング市場で生き残るためには、UGCを適切に理解・活用することが重要です。

本記事では、UGCとは何かを解説するとともに、企業が活用するメリットや活用事例についても詳しく解説していきます。部署を問わず、日々の業務にマーケティング視点を取り入れたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください!

目次

UGCとは、User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)の略称です。消費者によって、制作・発信されるコンテンツを指します。

【UGCの例】

・Instagramに投稿された写真・動画

・YouTube動画

・TikTok動画

・ECサイトの商品

・レビューブログ記事

UGCと間違われやすい言葉として、IGCとCGMが挙げられます。UGCは、消費者によって自発的に制作・発信されるコンテンツに対して、IGCは、インフルエンサーが企業から依頼を受けて制作するコンテンツです。

また、CGMは消費者によって制作・発信されたコンテンツによって形成されるWebサービスを表します。コンテンツの発信者や制作意図によって使用される言葉が異なるため注意しましょう。

マーケティング市場で生き抜いていくために、今後さらにUGCは欠かせない要素になっていくでしょう。なぜここまでUGCが重要視されているのか?その理由について解説します。

消費者自身が制作・発信しているUGCは、信頼性の高いコンテンツであると評価されています。企業との利害関係が見えるコンテンツは「怪しい」と捉えられやすく、消費者の購買意欲を低下させかねません。一方UGCは、消費者が自発的に制作・発信しているので、等身大の情報が共感を呼び、信頼されやすい傾向にあります。

インターネットやSNSの普及によって消費者の購買行動が変化したことも、UGCが重要視される理由の1つです。気になる商品・サービスがあれば、インターネットやSNSでレビューを確認してから購入する流れが一般的になっています。反対に、UGCで取り上げられていない商品・サービスには不信感を抱きやすく、購買につながらないケースが多いです。

SNSは「いいね」や「リポスト」機能により、情報が消費者間で拡散されやすい仕組みになっています。従来、掲示板や口コミサイトなどのCGM(カスタマー生成メディア)がUGCでしたが、掲載ページまで閲覧しに行く手間が発生するため離脱率が多い点がデメリットでした。一方SNSは、離脱率を下げられるだけでなく、良い情報はフォロワー内に拡散されやすいというメリットがあります。

市場の変化が激しい今、UGCを活用できるかどうかが企業のマーケティング成果を左右する重要な要素になりつつあります。企業成長にも大きく寄与する、UGCの活用メリットについて解説します。

UGCを活用すると自社内では気づけなかった意見や視点を知れるため、商品・サービスの改善に役立ちます。マーケティング調査を実施して消費者からの評価を測定することも可能ですが、費用がかかるだけでなく回答の真偽を見極めるのが難しい点が課題です。一方で、UGCは消費者のリアルな声が集まりやすく、年代や性別、ライフスタイルが異なる人々の多様な意見を獲得できるため、より良い商品・サービスづくりに貢献します。

商品・サービスの開発費や広告費を抑えられる点も大きなメリットです。UGCを活用すれば、消費者のリアルな声をもとに商品・サービス開発ができるだけでなく、リリース後も広告として役立ちます。コストを抑えつつも、ターゲット層により広く、効果的にリーチしやすくなるため、現代のマーケティングにおける理想的な形と言えるでしょう。

UGCを活用すると、企業が自社の商品・サービスの広報活動に注力しなくても、ターゲットに情報を届けやすいというメリットがあります。企業が行う広報活動には範囲や期限が設けられているのが一般的です。しかし、UGCの場合は消費者が発信したコンテンツが表示される範囲に制限はなく、無期限に拡散されます。自社の活動だけではカバーできない範囲にも情報が届き、新たなターゲット層の獲得も期待できるでしょう。

自社サイトにUGCを設置すると、CVR(コンバージョン率)の向上が期待できます。

CVR(コンバージョン率)とは、サイト訪問者のうち購入や申し込みなどの最終成果に至った割合を指す指標です。LPやECサイトにUGCを設置すると、購入者のリアルな声に共感を呼び、購買行動につながりやすくなります。

実際に、完全栄養食ブランドの「ベースフード株式会社」は、UGCを活用して広告LPのCVR(コンバージョン率)が最大で1.24倍向上したと発表しています。

UGCを創出するには、検索エンジンだけでなく、SNSの活用が欠かせない時代になりました。企業事例を交えながら、効果的なUGCの創出方法を紹介します。

ブランド名やキャンペーン名など、企業独自のハッシュタグを設定し、SNS上での投稿を促す方法です。ハッシュタグには「#〇〇チャレンジ」や「#〇〇と一緒に」などの工夫を凝らすと、投稿者が参加しやすくなり、SNS上に一体感が生まれます。

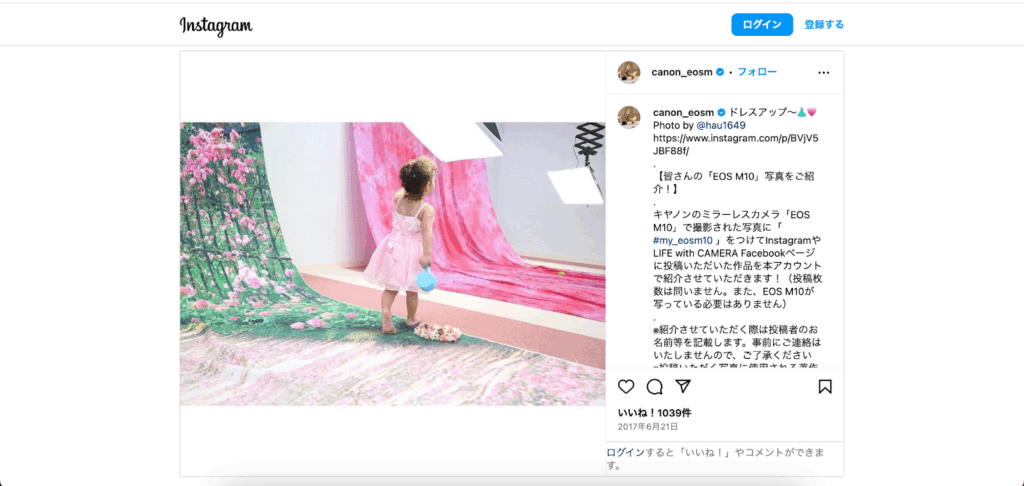

実際に、カメラメーカー最大手の「キヤノン株式会社」は、ミラーレスカメラ「EOS M10」のプロモーションにおいて、ユーザーが撮影した写真を共有するハッシュタグ「#my_eosm10」を設定しました。このハッシュタグを通じて、ユーザーが撮影した高品質な写真がInstagram上に多数投稿され、ブランド認知度の向上や、製品の魅力的な使用例の共有に成功しています。

企業の公式アカウントが、消費者のSNS投稿を引用リツイートやリポストする方法です。

公式アカウントに自分の投稿が取り上げられると「企業に認められた」という喜びや満足感を得やすくなり、他の消費者にも「自分の投稿も紹介されたい」という前向きな気持ちを芽生えさせます。結果として、企業が求めるテーマやハッシュタグを活用した投稿がSNS上に数多く集まるようになるため、ブランドの一貫性を持つUGCの創出が期待できるでしょう。

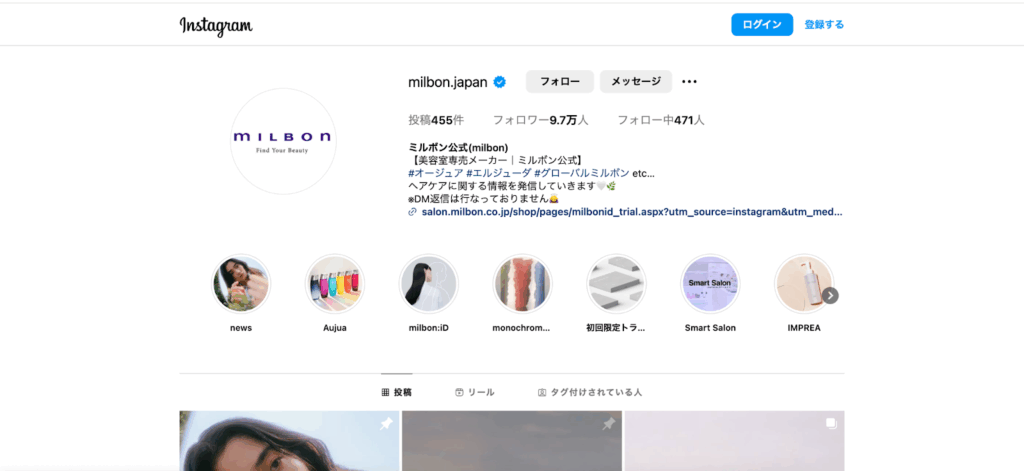

実際に、美容サロン用ヘア化粧品専門企業の「株式会社ミルボン」は、ユーザーが投稿したコンテンツを公式アカウントで紹介してUGCの活用に注力した結果、InstagramでのUGC数が8ヶ月で約6倍に増加した実績があります。

フォトコンテストや動画投稿チャレンジなど、参加者がSNS上で楽しめるキャンペーンを実施する方法です。例えば「#夏の思い出フォトコン」「#あなたの推しコーデ大募集」など、具体的なテーマを設定し、投稿者に景品や特典を提供することで参加意欲を高めます。参加ハードルが低いので、自発的にブランドに関わる機会を作り出せるだけでなく、投稿が増えることでブランドの認知拡大やSNS上での話題性向上に貢献します。

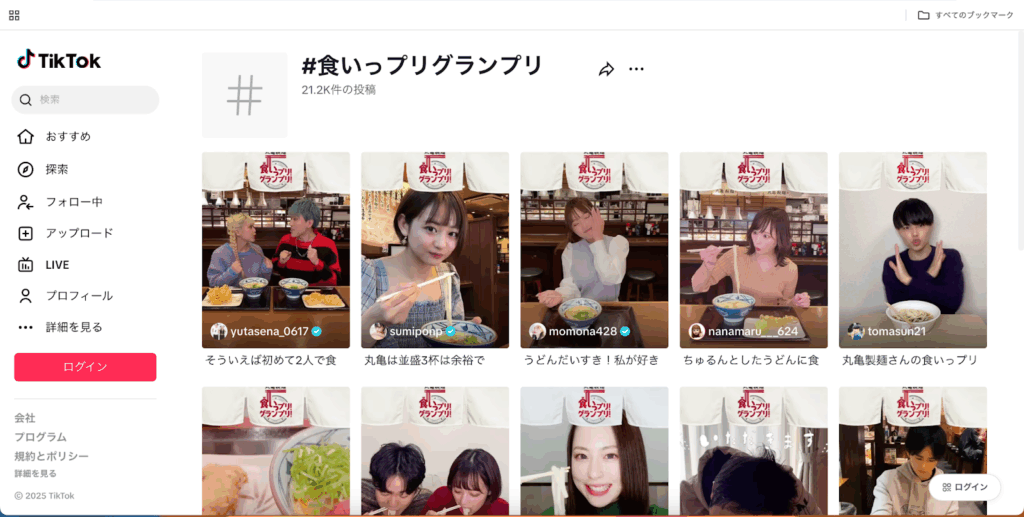

実際に、讃岐うどんチェーン店の丸亀製麺を運営する「株式会社トリドールホールディングス」では、丸亀製麺のうどんを食べる動画をSNSに投稿する「#食いっプリグランプリ」を実施しました。景品は「丸亀製麺1日社長になれる権利」や「CMやドラマ、イベントなどへの出演権利」を獲得できることから、大きな話題を呼んだキャンペーンです。

UGCが創出されやすい商材は、消費者が「シェアしたい」「見せたい」と思う要素を多く含んでいることが特徴です。商材に合わせたマーケティング施策を行い、UGC創出に役立ててみてください。

消費者が自身のコーディネートをSNSに投稿しやすく、日常的なシチュエーションを撮影できます。ブランド名のハッシュタグを活用してもらったり、投稿に公式アカウントをタグ付けしてもらったりすると「この人のファッションを真似したい」と思う消費者が増えるため、購買に直結しやすいです。

飲食・食品商品は写真映えする要素が多いため、消費者が写真を撮って投稿したくなる商材の1つです。特に、新商品やキャラクターコラボ商品、期間限定商品などは希少性があるため、UGCを促進します。飲食・食品商品のように口にするものは、安心かつ安全なものを購入したいという心理が働くため、SNSのリアルな口コミが参考にされやすいです。

ビフォーアフターの写真や使用感のレビューなど、実際に使った体験をシェアしやすい商材です。コスメ・美容商品は、個人の肌質や好みによって「合う・合わない」がはっきりと分かれます。購入前に「#乾燥肌」や「#イエベ春」などのハッシュタグで検索し、他のユーザーのリアルな意見を参考にするだけでなく、購入後の結果をレポートする消費者も多いので、UGCが創出されやすいと言えます。

「非日常体験」を味わえる旅行・レジャー体験は、UGCが創出されやすい傾向があります。美しい景色やホテルのインテリア、アクティビティ中の楽しい瞬間など、写真・動画映えする要素が多いだけでなく、SNSをアルバム代わりに利用する消費者が多くいるので、自然とUGCが創出される商材です。

UGCは、企業と消費者の距離を縮め、信頼性の高い情報を届けるための新しい手法です。

特に、ハッシュタグや公式アカウントの引用、楽しめるキャンペーンの実施など、ユーザーが自発的に参加しやすい環境を整えると、より多くのUGC創出を期待できます。今後のマーケティング戦略において、UGCの効率的な活用は欠かせない要素となるでしょう。

本記事を通じて、UGCの理解を深め、実践に役立てていただければ幸いです。

……

&Fans を運営する rayout 株式会社ではUGC創出の戦略設計から、SNSの運用のサポートなど、マーケティング全般の支援を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi