資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Shibashi

Shibashi

こんにちは、&Fans編集部の椎橋です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

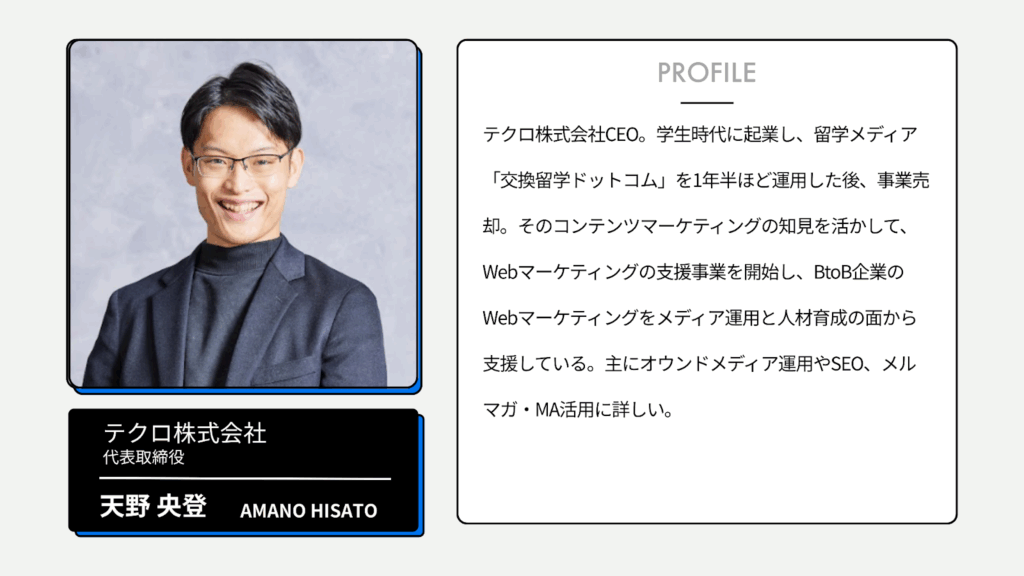

今回はBtoBマーケティングの支援に特化した「テクロ株式会社」の代表、天野 央登さんにお話を伺いました。

短期的な成果や広告運用に偏りがちで、単に施策を実行するだけに留まることが多かったBtoBマーケティング業界。その考えに疑問を抱いたテクロ株式会社は、「モノづくりからコトづくりへ」というビジョンを掲げ、クライアントのビジネスを加速させる戦略的なWebマーケティングやデジタルマーケティング支援を提供しています。

クライアントが自身のマーケティング活動を通じて持続的に成長できるコミュニティを構築することを目指し、顧客満足度90%以上、KPI達成率の高さでも信頼を獲得するテクロ株式会社。どのようにクライアントとの共創を深め、成果を生み出してきたのか、その舞台裏に迫ります。

目次

私たちはBtoBに特化したマーケティングの支援会社です。直近の3年間で約100社のクライアントを支援してきました。主な支援内容は、SEOコンサルティング、オウンドメディア運用の支援、HubSpotなどの※MAツールの導入運用支援を中心に合計9サービスを提供しています。

※リード(見込み客)の獲得から育成、商談化に至るまでのプロセスを自動化して効率を向上させるツール。

私たちが特に重視していることは2つあります。1つ目は、「データドリブン」であることです。

数字や事実に基づいたデータ分析によって意思決定を行うアプローチのことです。私たちは普段、勘や経験などに頼るのではなく、数字や事実に基づいてお客様のマーケティング戦略や施策を意思決定することを大切にしています。

というのも、BtoBマーケティングでは「他社で成功していたから」「これが良いって聞いたから」など、なんとなくで施策を決めてしまう場面がよく見られます。でも、それでは成果が出づらい。

「今、数値が伸びないのはこういう原因があって、考えられる改善策はAとBとCで、優先順位と予算だとAから実施していきましょう」など、現状の数値から施策を立案したほうが着実に結果が出てお客様に貢献できると考え、このデータドリブンを信念としています。

2つ目に重要視していることは、「商談につながるマーケティング」への支援です。単にリード(見込み客)を集めるだけでなく、潜在層よりは顕在層にアプローチするなど質の高いリードを獲得し、それが実際の商談につながるようサポートすることを目指しています。

必要に応じて、アポイントメント獲得のためのインサイドセールスとの連携やデータ整理などもクライアント様と一緒に行います。そのほか、定例MTGで一緒に戦略・施策を議論するなど、お客様のチームの一員のように当事者意識を持ちながら伴走することを意識しています。

お客様がWebマーケティングに取り組む際に直面する課題に対して、部分的にではなく、リード獲得から商談創出まで包括的な支援を提供しています。具体的な方法は各企業様で異なりますが、インターネット上でどのようにターゲット顧客にアプローチするか、獲得したリードをどのようにフォローしていくか、全体像から考えて今やるべき施策を見極めます。

その結果デジタルマーケティングの成果がどれくらいの数字で現れたのか、そして実際に商談までどれくらい引き上がったのかといった、通常は見えにくい部分をレポートなどで可視化することにも力を入れています。

オウンドメディア運用支援など、ご相談によってはコンテンツ制作からサポートすることが多くはあります。

ただBtoBの場合、コンテンツを作って終わりではなく、リードを獲得した後の商談創出や営業プロセスが非常に重要になります。マーケティングのご担当者様が営業担当者様と連携しながらスムーズに商談に近いリードをパスできる仕組みづくりも一緒に進めるなど、適宜必要な施策をご提案していますね。

創業当時から提供している当社のSEOコンサルティングやオウンドメディア運用支援には、他社との大きな違いが3つあります。

1つ目は、豊富な実績に基づくデータです。私たちは2025年時点で100社と、BtoBマーケティングの支援において多くの実績を積み重ねてきました。その中で得た業界やメディアごとの豊富なデータに基づき、提案施策の効果を具体的に示すことができるため、クライアントの平均※KPI達成率は100%を超えています。

※KPI(重要業績評価指標)の目標値に対して、どれだけの実績を達成できたかをパーセンテージで示したもの。

2つ目は、担当者の専門性です。私たちは、この領域のプロフェッショナルであるだけでなく、クライアントの事業内容を深く理解することを重視しています。採用プロセスでは、マーケティングやプロジェクトマネジメントのスキルセットを複数回の選考で厳格に確認しています。そのため、応募は複数いただくのですが、現状その内の約2-3%しか採用していません。これにより、高い専門性を持つチームを構築しています。

毎週水曜日に、お客様のご支援を担当するPM(プロジェクトマネージャー)と数字や進捗の確認も兼ねたノウハウの共有会を実施しています。毎週、その週の進行担当者が持ち回りで効果のあった施策や最新のノウハウを発表するんです。最近だと、AIを使った効率化の方法なども出てきますね。

そして、そのノウハウをすべてワークスペースアプリ「Notion」に蓄積し、その中のNotion AIを使ってのデータ抽出も可能にしています。さらに、似たトピックが何度も議題に上がる場合は、マニュアルに反映させる仕組みを整えています。

弊社はフルリモートのため、オフィスでよくある「雑談の中でアイデアをシェアする」といったことが頻繁に起こる訳ではありません。情報共有がなくてもプロジェクトは進められますが、良いノウハウがあれば積極的にシェアしたほうが、お客様のSEO対策やオウンドメディアでもっと成果を出すことができます。

最近は生成AI検索に関する「LLMO対策」など新しい施策が登場したこともあり、そのキャッチアップが難なくできる環境構築を心がけています。

3つ目は、高い顧客満足度です。私たちは4か月に一度、クライアント様にアンケートをお願いしており、全ての項目で満足度が90%を超えるという結果が出ています。この数字を見ると、私たちの提供サービスにご満足いただき、お客様と信頼関係を作れているのかなと少し感じられますね。

不定期ではありますが、1年に1回のペースでお客様同士の交流会を開催しています。このような「場づくり」を通じて、自然とファンコミュニティが形成されているように感じます。

私たちは「データを重視し、忖度せずに事実を伝える」ことを最も大切にしています。例えば、専門家である僕たちから見て非現実的に感じる目標を掲げているクライアント様に対しては、僕や担当者が「それは厳しいです」と率直に伝えます。

こうしたコミュニケーションは、時にはクライアント様目線だとネガティブに感じられることもありますが、できないことを「できます」と言うほうが不誠実だというのが僕の考え。結果に反映されない施策だと分かっていながら、クライアント様の意志だからと尊重しても、双方にとって良い未来は築けません。ハッキリお伝えすることも、長期的な信頼関係を築く上で不可欠だと考えています。

また「オウンドメディアをやりたい」「SEO対策を強化したい」などご相談をいただいたとき、その裏には「検討度合いの高いリードを増やしたい」「商談を増やさないといけない」といった目的があるはず。そしてお客様のご要望が、その目的と微妙に異なるときがあります。

その違いやズレを感じた場合、クライアント様の未来を考えているからこそ、ヒアリングしながら真実を告げるようにしています。このような「目的やデータを意識した提案」「結果に誠実であること」はお客様からの高い評価につながっているように感じます。

それから、デジタルマーケティングの経験が少ないクライアント様に対しては、専門用語を使わずに、一つひとつ丁寧に説明することを心がけています。お客様の目線に立って、私たちが何をしているのか、なぜその施策が必要なのかを理解してもらうことが重要だと考えています。

デジタルマーケティングが初めてのお客様からは、専門用語を使わずに丁寧に説明することで、「わかりやすい」「助かる」といった感謝の言葉をいただくことが多いです。

SEOの特性上、ある程度オウンドメディア運営歴の長い企業の方がドメインパワーやコンテンツがある分、検索順位は上がりやすい傾向があります。対して、立ち上げ直後の企業様の場合、すぐに成果が出るわけではないことを理解していただく必要がありますので、その部分の説明はしっかりと伝えています。

また、別の支援会社に依頼していたところからの変更先として、弊社にご相談いただくクライアント様も多いかもしれません。そうしたお客様にはあらためて成果につながるご提案を心がけているからか、「コミュニケーションが取りやすい」「想定通りの結果が出た」といった点で評価をいただいています。

結果が出ればお客様の売上も伸び、次年度のマーケティング予算も取りやすくなります。それがすべてではありませんが、結果を出すための誠実な提案やデータ管理は最も重要だと思います。

月に最低1回はクライアント様との定例会を実施しており、そこで寄せられる要望を積極的に取り入れています。最近では、AI関連の話題が非常に増えており、今年の3月から4月にかけて、お客様からの質問が急増しました。このニーズに応えるため、7月には生成AI検索に対応した支援サービスの提供を新たに開始しました。

私たちがいる市場はトレンドの移り変わりが非常に速いため、世の中の流れやお客様のニーズをいち早く把握し、それを戦略に組み込むことが非常に重要です。また、※ウェビナーやカンファレンス登壇を通して弊社から最新情報を発信すると同時に、参加者の方からのアンケート回答などでみなさんの関心事・お悩みを常に把握するよう努めています。

※インターネットを通じて行われるセミナーや講演会のこと。

今後は、日本企業の海外へのマーケティング支援を拡大していくことを目指しています。日本と海外の間の支援だけでなく、例えばアメリカからイギリス、アメリカからインドといったように、国をまたいだ事業展開やマーケティングをご支援できたら理想ですね。

「モノづくりからコトづくりへ」という私たちのフィロソフィーのもと、様々な国や地域間におけるBtoB事業展開をサポートしていくことが、今後の大きな目標です。

社会に出てから新たなことを学ぶ上で、知識の浅さや勉強不足で、単純な質問も聞くのが怖くなってしまうこと、あるのではないでしょうか。テクロ株式会社は、初心者目線で自分のレベルに応じた提案や相談を承ってくれます。質問のしやすさ、商談に至るまでのサポートは、頼もしい相棒を得たような心強さを抱かせてくれます。BtoBマーケティングに挑戦したいものの、一歩前に踏み出せない、そんな気持ちを抱いていたら、事実に則った正確なデータ分析と先を見極める目を持つプロフェッショナルな集団にご相談をしてみてはいかがでしょうか。

▼「顧客に寄り添いながら企業の向上を目指したい」と思われる方は、こちらの記事もおすすめです。挑戦と共感がめぐる場所。ファンとの共創型クラウドファンディング「CAMPFIRE」

取材・執筆:椎橋萌美

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi