資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。

&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリーや、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

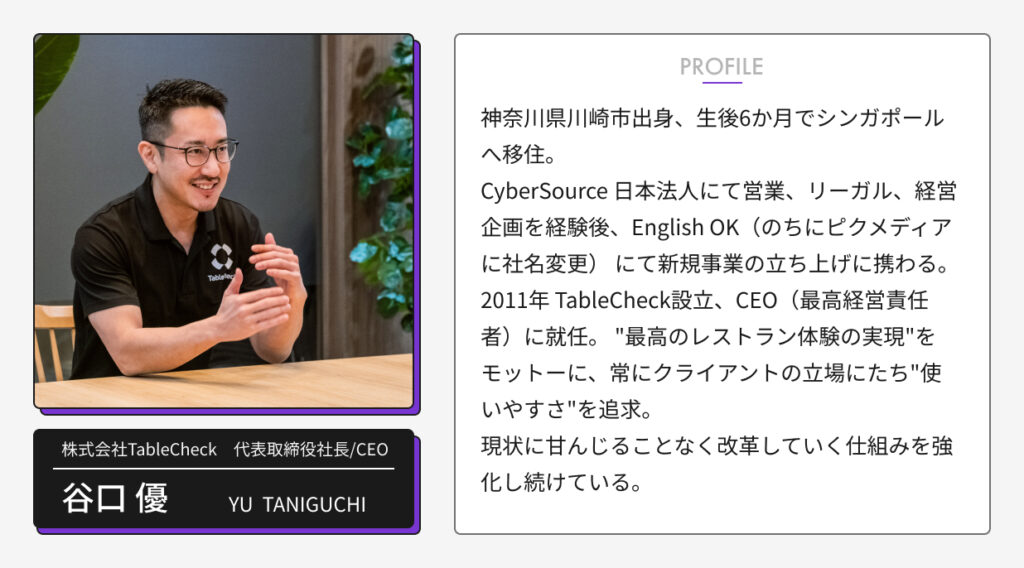

今回お話を伺ったのは、飲食業界向けの画期的なサービスを提供している「株式会社TableCheck」の代表取締役である谷口さんです。

主力サービスの「TableCheck(テーブルチェック)」は、クラウド上で予約・顧客管理を行える飲食店向けのシステムであり、従来の電話予約や紙台帳による顧客管理に代わる、革新的なソリューションです。

また、飲食店向けのサービスだけでなく、18か国語に対応したゲスト向けの飲食店検索・予約ポータルサイトも展開しています。

飲食店の予約を便利にするだけでなく、お店のファンを増やし、リピーターが生まれる仕組みを創る——そんな未来を目指す「TableCheck」。

旧態依然としたモデルのなかで、革新的なサービスを生み出す秘訣について伺いました。

目次

世界中の飲食店とその先にいる消費者であるゲストをつなぐプラットフォームを作っている会社です。

「TableCheck」(以下、テーブルチェック)という、飲食店向けの予約・顧客管理システムと、18か国語に対応したゲスト向けの飲食店検索・予約ポータルサイトを提供しています。

他にも「TableCheck Pay」という、お店で自動決済を行える決済系ソリューションや「TableCheck FastPass」(以下、ファストパス)という有料の飲食店優先案内サービスなど、さまざまなサービスを手がけています。

「食べログ」さんや「ぐるなび」さんはグルメサイトです。

グルメサイトは広告宣伝という意味で付加価値があるので、席を埋めたいお店は活用すべきだと思います。

しかし、グルメサイト経由で予約が入ると、お店は送客手数料*を支払う必要があります。

お店側としては、予約が入りやすい金曜日だけでも、送客手数料が発生しない電話予約に切り替えたいと思うはずですよね。

それに対してテーブルチェックは、送客手数料ではなく月額のシステム固定費のみ頂いています。

また、国内外の各グルメサイトからの予約を自動的に取り込む機能が備わっているので、全ての予約を一元管理できたり、予約の抜け漏れを防げたり、お店側が得られるメリットが多いサービスです。

*送客手数料:店舗に予約が入った際に、その予約に関与した代理店に支払われる費用

グルメサイトは一部の席在庫情報しか公開できていないのに対して、テーブルチェックはリアルタイムの全席在庫情報をユーザーに提供しています。

つまり、消費者はテーブルチェックだけ確認すれば正確な空席情報を得られるので、各グルメサイトを確認する手間が省けるというメリットがあります。

お店は送客手数料をかけずに予約管理を効率化でき、消費者はリアルタイムで正確な空席情報を得られる便利なシステムです。

飲食業界は“特殊な”業界だからだと考えています。

例えば、ホテルの宿泊レートはゴールデンウィークに高くなったり、航空券は年末年始に高くなったり、他の業界は需要と供給のバランスに基づいて価格が決まりますよね。

一方で飲食業界は、月曜日はガラガラのお店が多く、金曜日は満席で何組も予約をお断りするような状態にもかかわらず、曜日関係なく同じサービス・料理を同じ価格で提供し続けています。

利益率を上げたり、効率化を進めたりすることで、業界全体の発展につながります。

しかし、中には「料理を作ることが幸せなので、お金儲けしなくても良いです」と考えているお店もあるんです。

飲食業界って、消費者の人生を彩り豊かにするために必要不可欠な存在じゃないですか。

すごく悲しいんです、ビジネスとしてしっかり商売してほしいんですよ。

だからこそ、他の業界では当たり前となっている“需要と供給のバランスに基づいた”ビジネスを飲食業界の当たり前にしていくためには、僕らが先例を作っていくしかないと思っています。

ファストパスとは別に、今は「予約手数料」を支払うとお店側が指定した曜日・時間帯の席を予約できるサービスも提供しています。

ある人気カフェのテラス席を例に挙げると、冬は誰も座りたがらないのですが、春になると予約が殺到するため「予約手数料」を導入していただきました。

春のテラス席の需要がそれだけ高いのであれば、僕は商品として売るべきだと思っています。

他の業界を参考にしながら、自分自身の原体験をベースに考えています。

直近だと浜松餃子のお店に2時間並んだのですが、浜松餃子しか置いていないですし、何十個も食べれないので、食事は15分で終わってしまったんです。

「美味しかったけど割に合わないな……」と思ったので、僕のような人向けにオプションがあってもいいんじゃないかと思いました。

乗り物酔いしやすかった幼少期は、具合が悪いまま立っているのがつらくて「座っている人に1,000円あげたら席を譲ってくれないかな?」なんて考えていましたね(笑)

そうですね。なかなか受け入れてもらえず、5分で追い出されたこともあります。

その当時の僕は何をしたかというと、昼も夜も1人のお客さんとして予約を取って食べに行きました。

お寿司屋さんの場合、1人で来たお客さんは大将の目の前の席にあてがわれるので、2時間くらい説得できるんですよ(笑)

初めて契約が決まったのは、銀座のお寿司屋さんでした。

「今までと違うことをする」ということを、日本人は特に嫌います。

興味はあるけど最初にやるのは怖い、他の店もやるようになったらやります、という声を多く聞きました。

こればかりは変えられないので、泥臭く足を運んで、説得・啓蒙していくしかないと思います。

1つ事例ができたらその名前を使って拡販したり、他のお店で導入した結果をフィードバックしたり、そんな活動を地道に取り組んできました。

世界における日本の経済的価値が下がっている状況に対して、我々が少しでも貢献したいと思っているからです。

個人的な話をすると、僕は小学生から中学2年生までシンガポールの学校に通っていたのですが、当時の日本は経済大国2位の国でした。

日本メーカーの電化製品を持っている生徒には人だかりができるほど、海外から見ても日本に勢いがあった時代です。

それから年月が経ち、日本の経済競争力は38位まで下がってしまいました。

外資系企業で働いていた経験もあるのですが、アメリカ本社に行くと「日本から来てる奴は重要じゃない」という扱いを受けることもあり、日本の影響力が落ちているのを目の当たりにして、我々が何とかしていきたいと思いました。

「消費者がより豊かな人生を過ごすために“食”という要素は非常に重要である」。

そんな想いが根底にあるのですが、日本の外食市場は日本人だけをターゲットにしていたら当然シュリンクしていくので、これからの日本は「どう外貨を稼いでいくか」が重要になります。

外貨を稼ぐためには、外国人に日本に来てもらう必要がある。

そして、そのフックになるのは、日本の“食”ではないかと思っています。

観光だけでなく、日本の労働力として来てもらうためにも“食”は重要なポイントですから。

外国人に来てもらって外貨を稼ぐ、あるいは労働力として外国人に来てもらうために、今後は外国人ニーズにも合うサービス設計・提供に注力していきたいと思います。

まさに、国の存亡を懸けた戦いですね(笑)。

エネルギーも食料も輸入している日本が今後何を輸出できるのか考えてみた結果、やっぱり“食”なんだと思います。

世界に誇れる日本の食文化を、我々がしっかり海外に発信していきたいです。

インバウンドに興味を持つお店が急速に増えたことです。

コロナ禍が明けてから日本人のお客さんはある程度戻ってきたものの、外国人のお客さんが戻ってこない期間が続いていました。

そうすると、日本の外食市場規模の7%程度は外国人が占めているので、お店は約7%分の売り上げが落ちることになります。

外国人が戻ってこないと減益する現実に直面したことが、当社の成長にも大きく寄与したのではないでしょうか。

「最終的にどんな世界になっているか」を正しく見据え、一貫した取り組みを行っていくことです。創業当初からオートメーション*&オプティマイゼーション*を掲げていた僕らは、同業他社さんが「デジタル予約台帳作り」を目指しているなか「予約管理をすべて最適に自動化すること」を最終ゴールに設定していました。

近い将来、デジタル予約台帳に人が入力する作業は大変だという話になるはずです。

時代に遅れを取らないために、市場変化を正しく予測して、見合った行動を起こせるよう意識しています。

*オートメーション:機械や機器が自動的に作業を行うこと

*オプティマイゼーション:対象の実質を維持したまま、設定や構造を調整してより良い状態にすること

中長期的な視点に基づいて、本質的な価値を提供する会社だと思います。

さまざまな経営者にお会いして気付いたのですが「再現性」という言葉を使う方がとにかく多いです。

彼らは、収益のために必要な武器・手段としてビジネスがあるという考え方をしていますが、僕は違います。

僕の考えは、世の中の役に立てばお金はついてくるだろうっていう考え方なんです。

物事をシンプルに考えるのが好きなので、中長期的に考えて価値があると感じたものに関しては諦めないですね。

消費者行動データを活用して「飲食店から見た飲食ビジネス」と「消費者から見た飲食体験」を改革していきたいです。

評価を参考にお店を検索する方が多いと思いますが、高評価だからといって必ずしもその人の趣味嗜好に合うおすすめ店だとは限りません。

京都駅周辺のラーメン屋さんの評価を見ると軒並み☆4.0を超えていますが、外国人が多い土地柄に加え、初めて本場のラーメンを食べたら全て美味しく感じるため、高評価が集まりやすいのです。

その課題に対し、テーブルチェックを通して毎月400万件近く集まる莫大な行動データを活用して、個人の趣味嗜好に最適化されたお店検索ができるサービスを展開していこうと考えています。

2025年の春以降に新しいアナウンスができると思いますので、乞うご期待ください。

コロナウイルスにかかり、1ヶ月近く嗅覚障害に悩まされた経験がある谷口さん。

「1ヶ月間、悲しくてしょうがなかった」

「日に日に焦りが増してきて、世の中が白くなった感じ」

そんな言葉を、神妙な面持ちで語っていたのが印象的でした。

インタビュー中におっしゃっていた「より豊かな人生を過ごすために“食”という要素は重要である」という言葉。

絶望を味わった過去があるからこそ、より一層深みを感じられる言葉に感じます。

物価高、少子高齢化、経済競争率の低下……。

日本が抱える課題は多く、SNSでは「日本は終わりだ」という悲しい言葉も飛び交っています。

そんな状況のなかでも、日本の未来を諦めずに戦っている社長がいること。

自社サービスを通じて、日本の食文化を海外に広めようとしている会社があること。

この事実を少しでも多くの方に伝えられたら、日本の未来は明るくなるんじゃないか。

そんな想いを込めて、この記事を書き上げました。

今回のインタビュー記事をきっかけに、多くの方へ「株式会社TableCheck」の魅力、そして「谷口社長」の想いが伝わることを願っております。

取材:吉田壮汰

執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi