資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Shibashi

Shibashi

こんにちは。&Fans編集部の椎橋です。&Fans では、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリーや、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

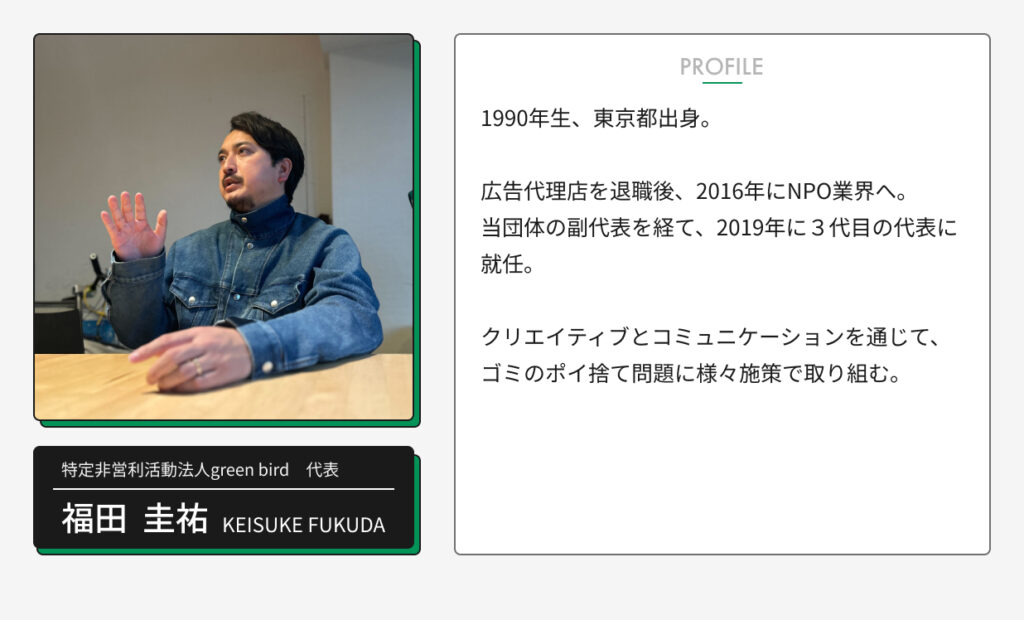

今回は「きれいな街は、人の心もきれいにする。」という理念で、ゴミ拾い活動を世間に浸透させた特定非営利活動法人green bird代表、福田 圭祐さんにお話を伺いました。年間約3万人が参加する一大ボランティア団体へと成長したグリーンバード。環境問題を身近なものとして認知させるブランディングについて深堀りをしていきます。

目次

「ポイ捨てのない社会」を目指して、日本各地、さらには海外でゴミ拾い活動を行なっています。

団体を設立した2002年は、まだテレビドラマの中で役者がタバコを道路に捨てるシーンがあったり、新幹線にも喫煙可能な車両があるなど、タバコがどこでも吸えた故に、ポイ捨てがまだ当たり前の時代であり、ゴミ拾いという活動は物珍しさがありました。

こうした時代に、多様なカルチャーが存在する原宿・表参道で、オシャレでカッコイイなど従来のイメージを覆すゴミ拾い活動をしてみようと、数人の青年が始めたのが団体の始まりです。

ゴミ拾いのイメージを変えるためのアイディアとして生まれたのが、私たちグリーンバードの象徴でもある「ビブス」です。本来、スポーツで着用するこのビブスを、ゴミ拾いで着用するという発想に至りました。今ではボランティア活動におけるビブスは当たり前となっていますが、当時はユニークな取り組みとして街中で兎に角、目立っていましたね。

イメージを変えるだけでなく、ゴミを拾う人たちを街中で目立たせるという狙いもありました。認識してもらうことで、ポイ捨ての抑止にも繋がると考えました。

とにかく「気軽さ」を大切にしています。活動に必要な道具は全てこちらで用意をしていますし、入会など会員制度もありません。

当日に一体誰が来るのかもわからないラフさ。名前も知らない人たちと一緒に一つのことを行う団結力と程よい距離感。しばらく参加をしなくても誰も責めない空間。そういった強制力や義務化のない環境作りを意識しています。

身一つでフラットに参加できる条件をこちらが整えてはじめて「ゴミ拾いは誰でも参加できる社会貢献だ」というテーマを皆さんに打ち出せると思っているので。

あえてゴミ拾いをする時間を長くしないようにしています。私たちの活動は集合から解散までおおよそ1〜1.5時間です。「疲れた」ではなく「楽しかった」「もっと拾いたい」という読後感や、「この後の仕事も頑張ろう」といった活力に繋がげてもらうなど、ポジティブに捉えてもらえるように心掛けています。

そうですね。例えば新宿・歌舞伎町チームは、夜の時間帯に活動しているのですが、よく活動後に飲み会を開催しています。「ゴミ拾いをしたからこそ、お酒が美味しく感じる」なんて言いながら参加者同士で楽しく乾杯しているようです。

「今日一日を楽しい日にしよう」など自分本位な動機で参加していただいて構わないと思っています。それくらいカジュアルな方が、参加して良かったと思ってもらえているように感じますね。

これを「地球のためにやろう」などストイックにしてしまうと、敷居がぐっと高くなってしまいます。「環境問題について真剣に考えなくては」なんて肩肘を張らなくて構いません。参加してみて「ダイエットになった」だとか「友だちができたからまた来たい」だとか、そういった理由で参加していただいていいんです。

設立当初から「2:6:2」という数字を意識しています。

これは当時、社会貢献に関するアンケートを実施したところ、2割の人たちは既に環境活動や社会貢献に取り組んでいる人たち。別の2割の人たちは、ゴミ拾いなんかしても何も変わらない、とネガティブな人たち。真ん中の6割の人たちは、ポイ捨ては良くないと思っているけど、参加することに一歩踏み出せない、きっかけや機会があれば参加したいといった人たちという結果でした。この6割の人たちを動かせたら、ポイ捨てのない社会の実現にぐっと近づくのではないか?と考え、私たちがこの6割の人たちをターゲットにとらえました。

私たちはゴミ拾い団体ですが、厳格な環境保護団体ではないんです。環境問題についてもちろん考えてはいますが、参加者同士のコミュニケーションや地域との関わりに重きをおいています。

環境問題に対して強い意識を持っている方々を増やしてしまうと、団体自体がとても意識の高い集団となり、6割の人は参加しづらくなってしまうんです。

ポイ捨てのない社会を実現させていくには、多くの人たちを巻き込むことが必要だからこそ、私たちはこの6割の人が参加したくなるためにどうするかを常に考えています。

それが気軽さ、楽しさなど参加のハードルを下げることに繋がっています。

各チームを運営しているリーダーは、ゴミ拾いを通じて街をキレイにするだけでなく、「参加者同士を繋ぎ、地域に新たなコミュニティを築きたい」そのためには「6割の人を巻き込む」といったグリーンバードの考え方に共感している人たちです。

同じ理念を持つ人たちを仲間に入れていくうちに、活動範囲や「チーム」が広がっていったイメージです。

初代の代表から引き継いでいるのは、グリーンバードのチームを増やしていく上で「フランチャイズではなく寿司屋の暖簾分け」を意識することです。

グリーンバードのマインドを理解している人たちが、意志をしっかり繋いでいくということですね。

私が代表になった際「2020年までに100チームを目指す」という目標が掲げられていたのですが、その目標達成のために少し強引にチームを増やしてしまっていたこともあり、

グリーンバードのマインドが浸透していないチームが出てきてしまい、一旦増やすことは止めて、各チームを整備することに切り替えました。

意図して減らしたということではなく、整備した結果、チーム数が減ったというのが正しい表現になります。

チーム数は20チームくらい減りましたが、参加者さんの数は減らなかったんです。

なんとなくで活動しているチームを残すことよりも、ポジティブに活動しているチームのみで構成する方が、各チームから意見も出やすくなるし、それぞれの刺激にもなっていきますからね。

自分たちだけの力で活動を魅力的にするには限界があるように感じたんです。そこで他の感度の高い企業の人たちとコラボレーションをすれば活動がより魅力的になるし、ターゲット層を広げていくことができる、と考えました。

流行やブームに乗ることも意識していますね。世間が注目する社会問題や社会現象にマッチした活動を打ち出すと、お互いに相乗効果が生まれるんです。

グリーンバードとコラボレーションするメリットを積極的に企業側に提案しています。

企業側からもSDGsへの取り組みを検討していく中で我々に相談を頂きますが、単なるゴミ拾い活動ではなく、ゴミを捨てない・生まない行動まで視野を広げて協働の可能性を探ったり、ゴミ拾いを通じて社員同士のコミュニケーション活性化が計れます、これまで接点のなかった層にアプローチすることができますなど、多くの人々に意識してもらえるように「視点をずらす」ことはかなり意識しています。

環境問題に対してストイックにアプローチというよりは、緩さや気軽さがあるグリーンバードだからこそ、様々な企業と共創することができているのだと思います。

2018年から毎年、夏休みの始まりに「海の自由研究フェス」という小学生を対象とした海の環境問題をテーマにしたイベントを開催しています。このイベント名も「海の環境問題フェス」にすると、意識の高い子供たちにしかアプローチができないため、あえて環境問題というワードを入れず、誰でも気軽に参加してもらえるよう「2:6:2の法則」をしっかり意識しながらアプローチしました。

「海の自由研究フェス」:https://jiyukenkyu-fes.com/

一つは、インバウンドに伴ったオーバーツーリズムについて考えています。私は、ゴミをポイ捨てする観光客が一概に悪いとは思ってないんです。そもそもの問題は、日本にゴミ箱自体が少ないことです。

しかし、ゴミ箱を設置するにも資金や人員など様々な課題があり、簡単に設置できる訳でもありません。

私たちにできることはこれまで以上に活動の輪を広げ、観光客に対しても「日本にはゴミ拾いという文化がある」「自分たちの街は、自分たちでキレイにするという概念がある」ということを認知してもらい、一人ひとりの意識を少し変えることです。こうした草の根の活動の積み重ねが、やがてゴミ箱の設置を増やすなど、大きなアクションに繋がると考えています。

回収したゴミの量を可視化したいなと考えています。20年以上にわたり活動してきたからこそ、こうしたデータを全国的に取ることができますし、ゴミ箱の必要性などの根拠にも繋がってくると思います。

それから、参加者に対してゴミ問題に関する情報をシェアしていくことも必要ですね。「ゴミ拾いに参加した」の先に、環境問題についてもっと知りたい、何か生活に取り入れてみたい」というふうに思ってもらえたらいいですね。

一気に「環境問題について取り組もう」と活動すると、アカデミックになってしまうので、あくまでもちょっとずつ。グリーンバード特有の気軽さを変えないまま、少しずつみんなのリテラシーを上げていく。それが我々にできることだと思っています。

カジュアルに参加できるしくみや、企業とのコラボレーションでポイ捨てのない社会を実現させていくグリーンバード。

実際に、原宿・表参道の活動に参加させていただいた時、身一つで参加ができる気軽さと、人々との繋がりの大切さを身をもって感じました。

デザイン性の高い軍手やトングは、おしゃれな街中でも映え、モチベーションを上げてくれます。

ゴミ拾いをしている風景を楽しそうに撮影している方々の姿もあり「そうだよね。snsにアップしたくなっちゃうよね」と激しく共感!

きさくに声をかけてくださったスタッフさんや、参加者の方々とのおしゃべりも楽しく、あっという間に時間が経っていました。

「私、ゴミ拾いをした! 良いことした!」という気持ちは、一日の充足感を上げてくれます。

「環境問題について何ができるだろう」と少しでも思っている方は、ぜひ「社会貢献の第一歩」であるグリーンバードの活動に気軽に参加していただきたいです。

取材:rayout 今井颯太

執筆:椎橋萌美

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi