資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

従業員満足度(ES)を向上させるために、給料や評価制度を見直す企業も多いのではないでしょうか。しかし、表面的なアプローチだけでは“はたらく幸せ”まで届かないかもしれません……

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

今回は、人材サービスを提供する「パーソルホールディングス株式会社」で、はたらくWell-being推進室・室長を務める中山さんに話を伺いました。

はたらき方の見直しが進む現代。それでも、企業の効率性や生産性が優先され、はたらく人々の幸せは後回しにされる傾向があります。

そんな社会の動向に対し、真っ向から向き合うのがパーソルホールディングスです。同社は2030年までに「人の可能性を広げることで、100万人のより良いはたらく機会を創出する」ことを目標に掲げ、ありたい姿を「“はたらくWell-being”創造カンパニー」と定めています。

パーソルホールディングスが推進する“はたらくWell-being”とは何なのか?また、はたらく人々の幸せを優先するためにどのようなアプローチを心がけているのか?目標達成に向けた取り組みに迫りました。

目次

パーソルグループは、グループ全体で派遣事業や転職支援などの「はたらく」にまつわる幅広いサービスを展開しているのが特徴で、創業から50年以上にわたり「人は、はたらくことを通じて経験や選択肢を広げていける」ことの重要性を、事業を通じて発信し続けています。

ありがとうございます。現在、148社のグループ会社(2025年8月1日時点)が存在するのですが、全社の共通グループビジョンに「はたらいて、笑おう。」を掲げています。各社、さまざまな事業を展開していますが、グループビジョンの実現に向けて一丸となって取り組んでおります。

そうなんです。そもそもWell-beingという概念に出会ったとき、当社が創業時から大事にしている想いと通ずる部分を感じました。社内での議論を重ねた結果、私たちが実現したいのは「はたらく領域」のWell-beingだという結論にいたり中期経営計画2026では会社のありたい姿を「“はたらくWell-being”創造カンパニー」と定めています。

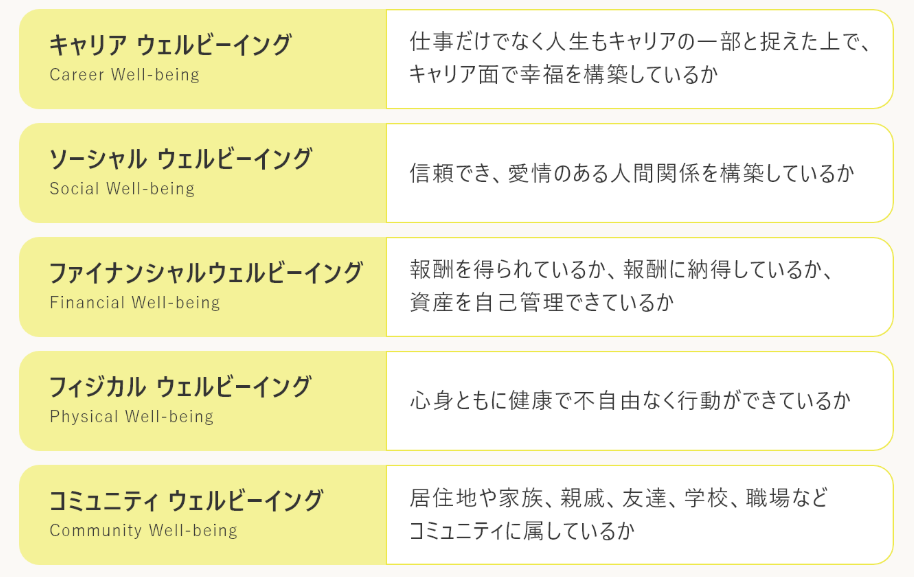

はたらくことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感を“はたらくWell-being”と定義しています。

人材サービスを主軸とするパーソルグループでは、より良いはたらき方を模索している方に対して選択肢を示すことでで、“はたらくWell-being”の実現をサポートしています。

コロナ禍における、はたらき方改革や日本型雇用の見直しといった変化の影響が大きいです。また、かつては入社すれば将来の道筋が見えやすい時代でしたが、今はその常識が通用しません。だからこそ、社会と個人のニーズに応える“はたらくWell-being”というコンセプトが必要だと考えています。

そうですね。そのような社会の変化を受けて、パーソルグループは社内向けにも“はたらくWell-being”に関する制度を打ち出しています。

当社は月8時間、別組織の仕事を体験できるジョブトライアル制度や個人事業主として契約することで別グループ会社で報酬を得ることができるグループ内複業制度など、自分自身で「はたらくを選べる」制度が充実しています。実際、ジョブトライアル制度には1,000名を超えるエントリーがあり、約20%の社員が「新しいはたらき方」を手にしていますね。

無形商材を扱う当社にとって、人材こそが競争の源泉です。実際に、ここ4年間でエンゲージメントスコアが10ポイント上昇しています。直接の因果は結びつけづらくとも、社員ひとりひとりに幅広い挑戦の機会を提供してきた成果だと考えています。

大前提として、当社には「はたらいて、笑おう。」というグループビジョンに共感・好感を持っている社員が非常に多いのです。社員ひとりひとりが「求職者を幸せにするために自分は存在する」と捉えているからこそ、“はたらくWell-being”が理解・浸透されているのだと思います。

実際に“はたらくWell-being”という概念を打ち出した際、各部署から「この取り組みは、“はたらくWell-being”につながるよね」とか「こんな会社があるから、一緒に活動してみたら?」などの前向きな声が寄せられ、積極的な参画の姿勢が見られたのは嬉しかったですね。

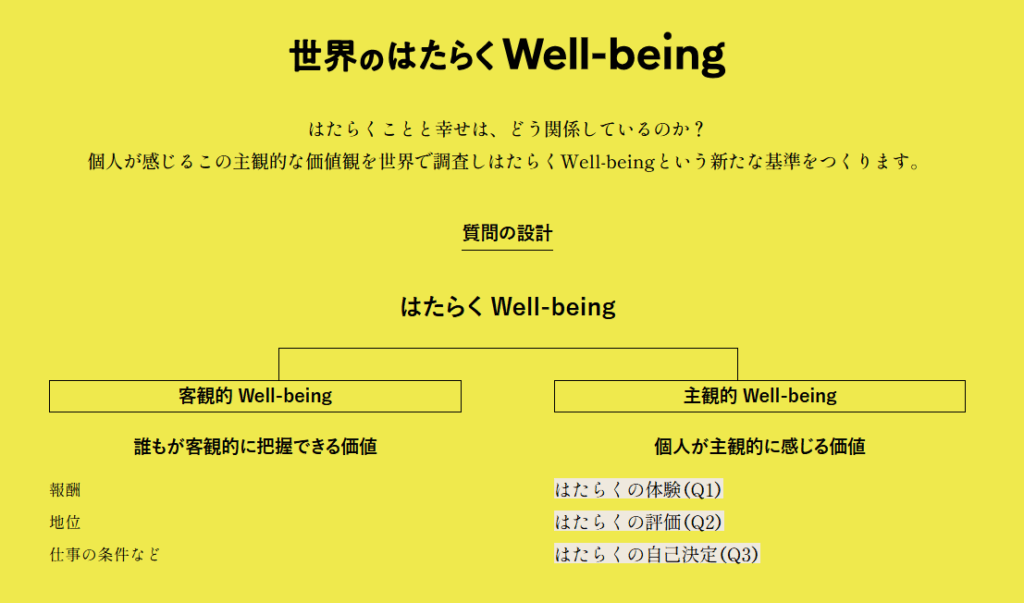

これまでもいろいろな調査がありましたが、客観的な指標が多く、私たちは「はたらく」領域で主観的なWell-beingに焦点を当てた調査をすることにしたんです。

はい。当社では、“はたらくWell-being”の調査研究を発展・向上させるために、世界約150か国・地域の“はたらくWell-being”を測定する『「はたらいて、笑おう。」グローバル調査』を行っています。その調査では

・主観的Well-being=個人が主観的に感じる価値

・客観的Well-being=誰もが客観的に把握できる価値

のうち、主観的Well-beingに着目して調査をしています。

具体的には、次の3つの質問で行います。

この3つの質問を通して、私たちの定義する“はたらくWell-being”の状態を可視化しています。

特に日本は、憲法に「労働の義務」が定められている世界的にもめずらしい国なので、特に1.の質問は「いいえ」の回答が集まりがちです。一方で、2.の結果は大変なときはあっても、仕事自体には誇りや意義、やりがいを持っている人が多いことが読み取れます。

ありがとうございます。「はたらいて、笑おう。」や“はたらくWell-being”はかなり抽象度が高く、簡単に達成できる目標とは捉えておりません。達成に向けて当社が努力するのは当然ですが、他の企業や自治体、さらには国を含めて関心を持っていただくことが重要だと思います。そのためには、“はたらくWell-being”というテーマに関心を持ってくれる仲間を1人でも多く輩出すること。それこそが、私たちの使命だと感じています。

たとえば、社会に出る前の小・中学生に対して「自分にとって、はたらくとは何なのか」を考えてもらうワークショップを開催しています。ただ、私たちだけでは届けられる範囲に限界があるため、NPO法人への寄付や、難民に対するキャリア支援などにも取り組みながら、日本全体の“はたらくWell-being”の向上を目指しています。

はい。現時点での“はたらくWell-being”に対する世間の認知度は、まだ高くありません。だからこそ、今以上にさまざまな団体との連携を強化して、“はたらくWell-being”という概念を広めていくことが重要です。認知を広げることで共感を生み、実践に移す仲間を増やしていくことが私たちの目標です。

連携を強化するなかで、行き詰まったり、不安になったりすることもあると思います。そのときは、当社の強みでもある調査研究のエビデンスやアカデミアとの連携を活かしながら、土台を固めていきたいです。

“はたらくWell-being”という概念は「最低限の力ではたらけば良い」「周囲が自分をはたらきやすくしてくれる」といった誤解を生みやすい側面があると思います。実際、当社が推進をはじめたときも、これらの誤解が広がってしまう不安や怖さがありました。しかし、いざ取り組んでみると、思っていた以上に多くの人に共感してもらえることに気づけました。雲を掴むような取り組みで不安なこともあると思いますが、研究を通じて確かな効果が得られることも分かってきています。いつでも私たちが仲間になるので、一緒に“はたらくWell-being”が満ちた社会をつくっていきましょう!

結婚、子育て、介護など、ライフステージの変化によって“心地よい”と思えるはたらき方は変わっていくもの。当事者はその変化に後ろめたさを感じることもあるのではないでしょうか。だからこそ、今後企業に求められるのは、その人のその時に適応する“はたらく機会”を柔軟に提供していくことだと感じました。

この重要性に気づく企業が増えていけば「はたらいて、笑おう。」が実現する未来は、そう遠くないのかもしれません。

▼「従業員向けに“より良いはたらく機会”の提供を進めているけど、効果はあったのだろうか……?」と気になる方は、こちらの記事もおすすめです。

従業員エンゲージメントの鍵を握るeNPS—企業成長を加速する新しい評価軸

取材・執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi