資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Kosada

Kosada

「寄付するって、ハードルが少し高そう……」そう感じる人は少なくないと思います。でも、誰も無理せず続けられる支援の仕組みがあったらどうでしょうか。

こんにちは、&Fans編集部のこさだです。

&Fans では、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリーと、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

今回訪れたのは、オイシックス・ラ・大地株式会社。より多くの人が健やかで豊かな食生活を楽しめるよう、独自のサービスを展開している企業です。また、“食”をめぐる社会課題にも積極的に取り組んでいます。

なかでも注目したいのが、2021年12月にスタートした「WeSupport Family」プロジェクト。困窮するひとり親世帯に食品を届ける活動であり、支援を受ける家庭だけでなく、支援する企業や団体からも大きな支持を集めています。

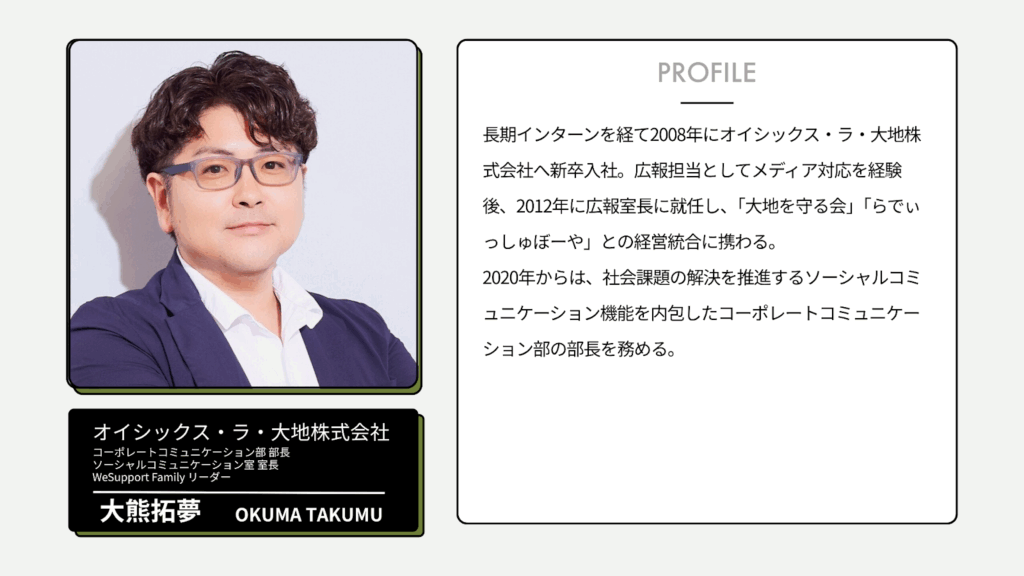

この仕組みが共感を呼び、支援の輪が広がっているのはなぜか。その秘密を探るべく「WeSupport Family」の担当者である大熊さんにお話を伺いました!

目次

当社は、安心・安全な食材をサブスクリプションでお届けするBtoCサービスからスタートしました。現在では、そのノウハウを活かして学校給食や社員食堂、高齢者施設といったBtoB領域にも事業を拡大。より多くの方々に良い食生活を届けると同時に、食に関する社会課題の解決にも取り組んでいます。

簡単に言うと、困窮するひとり親世帯に食支援をしている団体に対して、我々が協力企業から寄付された食品を届ける活動です。2021年の12月からスタートし、今年で4年目を迎えました。

もともとは、医療従事者の方々がコロナ禍で外食や買い物を控えざるを得ない状況を見て、「何か食で支えられないか」と考えたのが始まりでした。そこで立ち上げたのが、前身となる「WeSupport Medical」。結果として127社の企業に賛同いただき、延べ124カ所の医療機関へ食品を届けることができました。

その後、コロナの流行が落ち着き活動は終了しましたが、「この仕組みを他の社会課題にも活かせるのでは」と考えるようになったんです。ちょうどその頃、コロナの影響により、ひとり親世帯の困窮が深刻化していると聞き、すぐに支援団体を訪問。現場を拝見し、活動に携わっている方々のお話を伺い、食品を集めることにとても苦労していることを知り、我々の仕組みを応用できると確信し「WeSupport Family」を始めました。

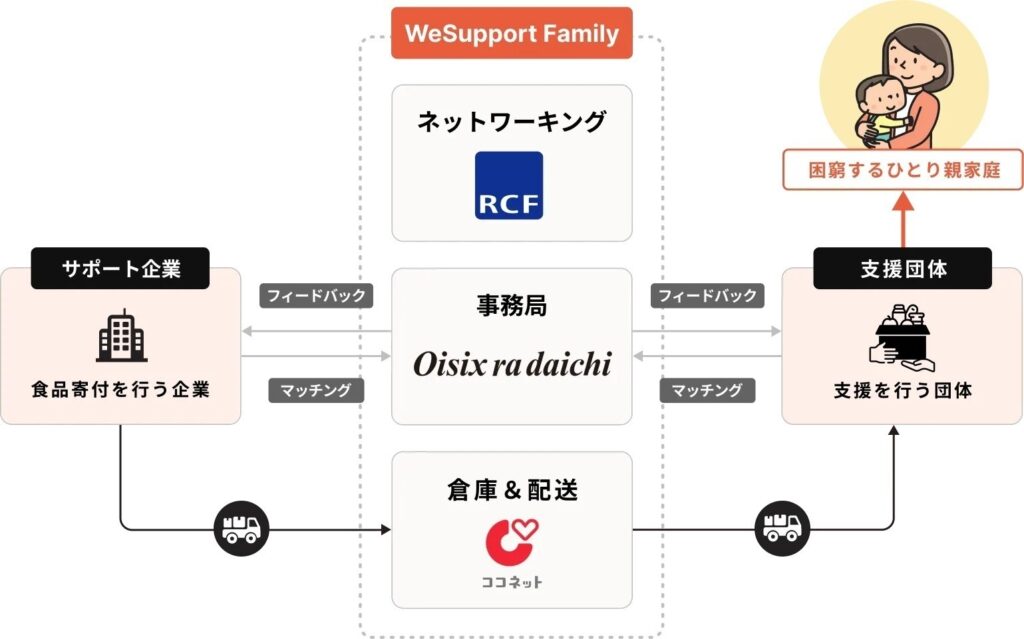

私たちを含む3つの団体が中心となっています。ネットワーキングを担うRCF、配送を行うココネット、そして事務局として全体調整を担う当社です。企業からの寄付受付、支援団体との連携、毎月の配送オペレーションまでをワンストップで対応しています。

現在は首都圏を中心に、毎月3万世帯以上へ食品を届けており、サポート企業数は80社を超えました。累計支援額は約17億円相当。ひとり親世帯向けの食支援プラットフォームとしては国内最大級と言えると思います。

実は、支援する企業側にも大きなメリットがあります。例えば、大規模な食品メーカーでは、大量の商品が余ることもあります。食品ロス削減は重要な課題ですが、寄付先の選定や物流の調整、支援団体の開拓には手間とコストがかかり、なかなか取り組めません。「WeSupport Family」を活用すれば、それらを一括で解決できます。実際、ある企業の担当者からは「この仕組みは本当に画期的ですね!」とストレートにお誉めの言葉をいただきました。

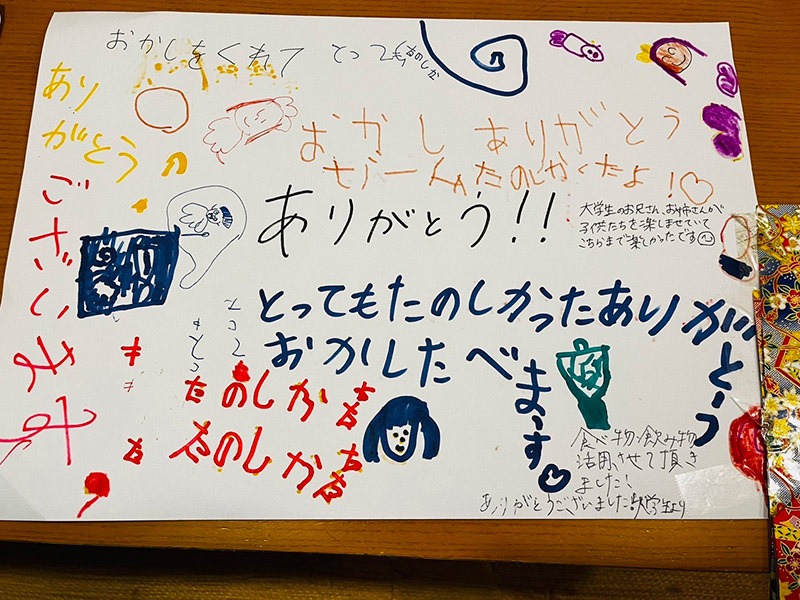

お米やレトルト食品など、栄養になる食べ物に「ありがとう」という感謝の声はもちろん多いです。コーヒーやお菓子をお渡ししたときには、親御さんから「久しぶりにホッと一息つけました」といった声が多く、心のゆとりにつながっていることが知れて嬉しかったです。また、弊社のミールキットをお子さんが料理して「また作りたい」と言ってくれた、とお母さんから聞いたときは感激しましたね。

こうした活動は、“一度やって終わり”ではいけないと考えています。私自身、この取り組みを始めるときに強い覚悟を持ってスタートしました。継続的に行うこと、そして課題解決にどれだけの影響を与えられるかを常に意識しなければならない。その中で最も重要だと感じたのは、 “このプロジェクトに関わる誰かが歯を食いしばるような思いをしないこと”です。もし、誰かひとりや、特定の団体に負荷が集中してしまえば、結局は続けられなくなる。だからこそ、無理なく続けられる仕組みづくりを重視して運営しています。

例えば、1社だけで支援を担い続けるかたちだと、その企業が利益を圧迫する状況になれば活動自体をやめざるを得なくなります。また、特定の担当者の熱意や努力に依存してしまうと、その人が抜けた瞬間に活動が途絶えてしまうリスクもありますよね。だからこそ、社会課題に取り組むには良い意味で“頑張らない”ことが大切だと思います。普段は競合関係にある企業や団体も、協力し合うことで、無理なく課題解決を目指せる。こうした仕組みこそ、この活動を長く続けるために欠かせない要素だと考えています。

「WeSupport Family」を始めてから、私たち自身も多くの学びがありました。その中で知ったのが、経済的に厳しい家庭では子どもたちに学校以外の体験の場を提供することが難しいという現実です。ひとりで働きながら子育てをしていると、時間や金銭に余裕がない。実際、そういった問題を抱える家庭の子どもの約3人に1人は、年間を通じて学校外での体験の機会がほとんどないとも言われています。

私たちは“体感主義”を大切にしている会社でもあります。直接体験するからこそ、知識や想いは深まると考えているんです。私たちらしい支援とは何か?を考えた結果、契約産地や生産者の方々と共に、手作りのウインナー教室や畑の収穫体験など食にまつわる体験イベントを、年間通じて開催しています。

入社するとすぐに畑での研修があり、実際に土に触れて生産者の立場を体験します。自ら体感することで、当社の理念や大切にしていることがより強く響くのです。お客さまに向けての商品開発でも同じです。例えば、子ども向けの商品をつくるときには、必ず当事者にヒアリングを行っています。直接声を聞き、体験し、知る。この積み重ねが私たちの強みなので、子どもたちの体験支援にも自然とつながっていきました。

先日、EXILEや三代目 J Soul Brothersが所属するLDH JAPANとパートナーシップを結び、支援世帯向けにダンスレッスンとフードパントリーを開催しました。LDH所属のLIL LEAGUE(リル リーグ)の方々にも参加いただき、最初は「ダンスは苦手…」と言っていた子どもも、実際に体験するうちに笑顔で帰ってきたんです。その姿を見て、親御さんもとても感動していました。

これは、私たちだけでは実現できない取り組みでしたし、今後も食という枠を超えて子どもたちに新しい体験を届けていきたいと思っています。LDHの皆さんとの取り組みも、引き続き行っていく予定です。

食のサポートは今後も軸として続けていきますが、それに加えて食品以外の物資支援にも取り組みたいと考えています。母の日のお花や、コスメをお渡ししたところ、想像以上に喜んでいただけました。食品を届けることはもちろん大切ですが、心の豊かさを支えることも同じくらいに重要だとその時感じました。その両面を満たせれば、より生活環境は良くなるはず。これは当社だけで実現できるものではありませんので、多様なパートナーと連携しながら広げていきたいですね。

現在は対象の拡大にも挑戦しています。若者支援を行うNPO法人「サンカクシャ」と協力し、社会から孤立してしまう若者たちへの支援も始めました。この団体は、居場所をつくり、若者と対話を重ねながらケアし、社会進出をサポートしています。私たちはその居場所に食品支援を届けていますが、なぜ若者が孤立してしまうのかを考えたとき、両親に頼れない状況や家庭環境といった要因が大きいと気づきました。これは、私たちがすでに取り組んでいる課題とも地続きのテーマだと捉えています。

課題解決に貢献するにはコミットメントが必要ですので、むやみに手を広げることはできません。しかし、「WeSupport」の仕組みが本当に役立てると感じる社会課題には、これからも積極的に挑戦していきたいと考えています。

“食品ロスという課題を抱える企業”と“食支援を必要とする家庭”。

その二者をつなぐ仕組みには、誰もが無理なく続けられる工夫が随所に込められていると感じました。

特に印象的だったのは、ただ食品を届けるだけではなく、“支援を受ける家庭の声”に耳を傾け、さらに支援の幅を広げていること。事務局を担う企業が支援する側と受け取る側、双方の視点に立ち、本当に求められる支援のかたちを探り続けている。その姿勢こそが、共感の輪を広げる原動力になっているのだと思います。

「食」という枠を超えて、新しい支援のかたちを生み出そうとするこのプロジェクトに、少しでも興味を持った企業の方は、この機会にぜひ気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

▼社会貢献とビジネスについて知りたい方は、こちらの記事もおすすめです

あなたの食事が、世界の子どもの未来をつくる。「TABLE FOR TWO」がつくる、誰もが参加できる社会貢献

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi