資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

障がい者雇用というと、清掃や軽作業といった“限られた仕事”を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、それだけでは一人ひとりのスキルや個性が十分に活かされないまま。

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

今回お話を伺ったのは、都内3カ所のフラワーショップを運営する、株式会社ローランズの代表取締役・福寿さんです。

障がい者雇用を積極的に取り組むローランズは、従業員の約7割が障がいや難病と向き合う方々で構成されています。また、“ウィズダイバーシティ”という共同雇用モデルを立ち上げ、外部に対しても、障がい者雇用の新しい選択肢を提示してきました。

ローランズが実践する、障がいのある方々が働き続けられるための工夫とは?また、ウィズダイバーシティによってどんな社会課題を解決していくのか?福寿さんに詳しく伺いました。

目次

当社は「みんなみんなみんな咲け」と願いを込めたスローガンを掲げ、花屋事業を中心に障がい者雇用や就労支援に取り組んでいる会社です。フラワーギフトの制作や結婚式の装花などを手がけながら、障がいや難病と向き合う方の雇用と育成にも力を入れています。現在、従業員140名のうち約7割が障がいや難病と向き合っており、“誰もが花咲く社会”を実現することを目指しています。

そうですね。一般的な障がい者雇用といえば、清掃や軽作業など単純業務に限定されるケースが多いのですが、私たちは“花”を咲かせるだけでなく“人”を咲かせることも大切にしています。仕事を通じて一人ひとりの可能性を引き出し、夢が叶っていく場をつくり広げたい。そんな想いが、当社のスローガンでもある「みんなみんなみんな咲け」にも込められています。

特別支援学校で子どもたちと出会ったことが大きなきっかけでした。子どもたちは「花屋になりたい」「デザイナーになりたい」と夢を語っていましたが、当時の障がい者の就職率は15%程度。しかも職種は単純作業が中心で、夢と現実の間に大きなギャップがあったんです。「夢を叶える場をつくりたい」という想いが、ローランズを立ち上げる原点になっています。

大切にしているのは、“花と向き合うように人と向き合う”という姿勢です。その想いを具体化するために、現在「9つのバリュー」を策定しています。これは「花を扱うように丁寧に人と関わり、それぞれの個性を伸ばす」という考え方を示したものです。組織全体が同じ価値観を共有することで、一人ひとりが働きやすい環境をつくっています。

花屋の仕事を細かく分解しています。「花を仕入れる」「アレンジをつくる」「ラッピングをする」など、工程ごとに細かく分けて、一つひとつの業務フローでプロフェッショナルになってもらいます。たとえば、先端恐怖症でハサミを使うのが難しい方には、ラッピングを極めてもらって活躍することが可能です。

そのとおりです。アトリエでも、生花のフロアとドライフラワーのフロアに分けて分業し、それぞれが専門性を高められる体制をとっています。得意分野に集中できる環境は、本人の成長につながり、結果的に品質の向上にも結びつくはずです。

社内の文化として「障がいの有無ではなく、その人が何をできるか」に注目しているため、“障がい者だからこの程度でいい”という妥協はしません。花屋としての品質は妥協せず、むしろ高く評価されることで社会の偏見を覆したいとも考えています。その想いから「障がい者が働いてます」や「難病の方が作りました」という表示は一切しないようにしているんです。

当社には「ヒューマンサポートチーム」という専門のチームがあります。そこに常駐しているスタッフは、特別支援学校の教員免許を持っていたり、社会福祉士などの専門資格を持っていたりと、障害福祉について深く学んできた人たちです。週1回の面談や日々の相談対応を通じて、体調やキャリアをサポートしています。

たとえば、最初はフラワーギフト商品のパーツづくりから始め、ドライフラワーパーツができたら花束やボックスフラワーの商品に挑戦します。ドライフラワーの様々な商品が作れるようになったら基礎がかなり固まっている状態になるため、次は生花の商品にチャレンジしていくか、そのままドライフラワー商品の指導者となる正社員登用のラインもあります。社員を目指す方もいればローランズを巣立って他の企業で活躍する方もいて、その転職をサポートすることも。「ローランズで働き続けてもらう」だけでなく「キャリアを広げてもらう」ことで、従業員自身の可能性を広げることも大事にしています。

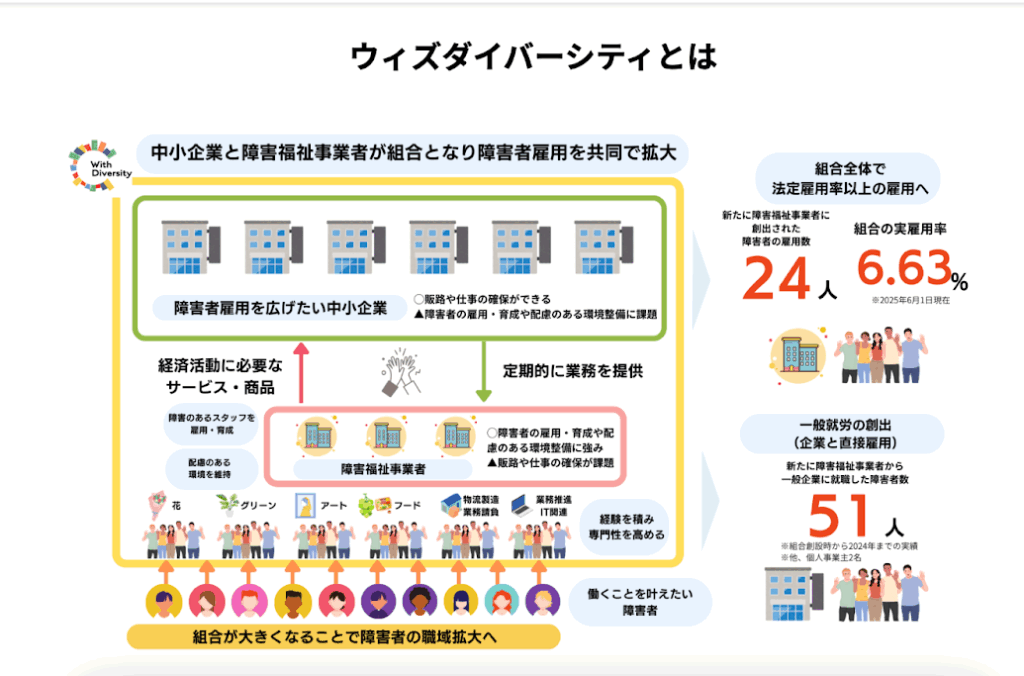

中小企業や福祉団体と連携し、障がい者雇用を推進する仕組みです。簡単に言うと、障がい者雇用を広げたいと思っている中小企業と、地域の障がい福祉団体をつなぐ仕組みになります。

企業が組合に参加している就労継続支援A型事業所に仕事を発注すると、福祉事業所が障がい当事者を新規雇用することになるため、新しい雇用が生まれます。企業は発注額に応じた成果物(商品・サービス)を受け取るられるほか、共同で障害者雇用を創出することで法定雇用率を満たしながら、障害者雇用促進事業に参加することができる“Win-Win”な仕組みです。つまり、障がい者雇用を「一社ではなく、みんなでやる」ための取り組みになります。

単独で雇用を進めるのが難しい企業でも、私たちと一緒に働くことで法定雇用率を満たすことができますし、当事者にとっても多様な就業機会が生まれます。実際に一社だけで障がい者雇用を進めると「何を任せればいいのか分からない」という壁にぶつかりやすいのですが、私たちの共同雇用に参加すれば、地域の福祉団体と一緒に仕事を作れるのです。障がい者が提供できる60以上のサービスラインから、どんな仕事なら切り出しができそうか、初期設計から一緒に行っていきます。ローランズが提供するお花だけでなく、事務サポートやお弁当配達、レンタルアートやフルーツなど地域の特産品をお送りするサービスもあり、発注が障がい者雇用につながり、企業は法定雇用率を満たせます。

これまでの5年間で、新規雇用は24名、就労継続支援A型を卒業できた障がい者は51名にのぼります。組合に参加する中小企業が増え多様な仕事をつくり出してきたことで、障がいと向き合う当事者がスキルを伸ばしながら働き続けられる環境を整えてきました。行政からも高く評価され、東京都の有識者会議で発表する機会をいただいています。社会課題を語るだけではなく“現場で機能するモデル”を示せたことが、評価につながっていると感じます。

“みんなみんなみんな咲け”というローランズのスローガン通り、今後はこの想いを全国47都道府県で実現していきたいと考えています。スウェーデンには障がいと向き合う人を約2万人雇用している国営企業があり、その企業をベンチマークに自社で2万人、仕組みで10万人の雇用をつくることを長期的なビジョンに掲げています。

その一環として「お花で働きたい障がい者の夢を叶える」ことを目的にしたドリームプロジェクトを動かしているところです。企業と一緒に仕事を生み出すことで、一歩踏み出したいと思っている障がい当事者が働ける場所を広げています。また「ドリームパートナー制度(仮)」を設け、共感してくださる企業と協働できる仕組みも整えていこうと思っています。

最初から自社だけでやろうと試みてうまくいかず雇用を諦めるケースを多くみてきました。私たちも多くの企業の声を聞いてきましたが、ファーストトライで失敗してしまうと、再挑戦が難しくなります。だからこそ、最初は外部の専門家や支援団体の力を借りて、丁寧に立ち上げるのがおすすめです。

そうですね。行政のジョブコーチ制度や活用できる助成金などもありますが、どこから手をつければいいのかで迷う企業は多いと思います。日本には実は頼れる障害福祉機関がたくさんありますので、そこで“最初の一人の採用サポート”を頼むのもひとつの方法です。

また、中小企業(資本金3億円未満)であれば、「ウィズダイバーシティ」の共同雇用に参加いただくのも一つの手段になります。障がいと向き合う人と実際に一緒に働く経験を積んだうえで、自社雇用にステップアップしていく。この流れで自社内で障がい理解を、障害者雇用の専門家と深めていくことがオススメです。「一社だけで抱えない」という姿勢こそが、障がい者雇用を成功させる秘訣なのだと思います。

障がい者雇用を増やしていきたい。活躍できる場を提供していきたい。

そう考えている企業は多いはずです。しかし、事例が少なかったり、ハードルが高く感じられたりして、なかなか一歩を踏み出せないケースも少なくありません。そのなかで、社内・外で障がい者雇用の新しい選択肢を切り拓いてきた福寿さんがおっしゃる「一社ではなく、みんなでやる」という姿勢は、非常に大切にすべき考え方だと思いました。

障がい者雇用に限らず、社会的に意義のある取り組みこそ、さまざまな企業や人の力を借りる。これこそが、迅速かつ着実に進めていける方法なのではないでしょうか。

▼「社会課題に対して、どんな切り口で解決していけば良いのだろう?」と気になる方は、こちらの記事もおすすめです。

自然と社会課題解決の交差点:奥多摩で輪を広げる「Social Plastik」の取り組み

取材・執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi