資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

「まちづくり」や「地域創生」を成功させる鍵は、地域の方々の声と外部からの視点をバランスよく取り入れること。しかし、両者の“共創”は想像以上にハードルが高く、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

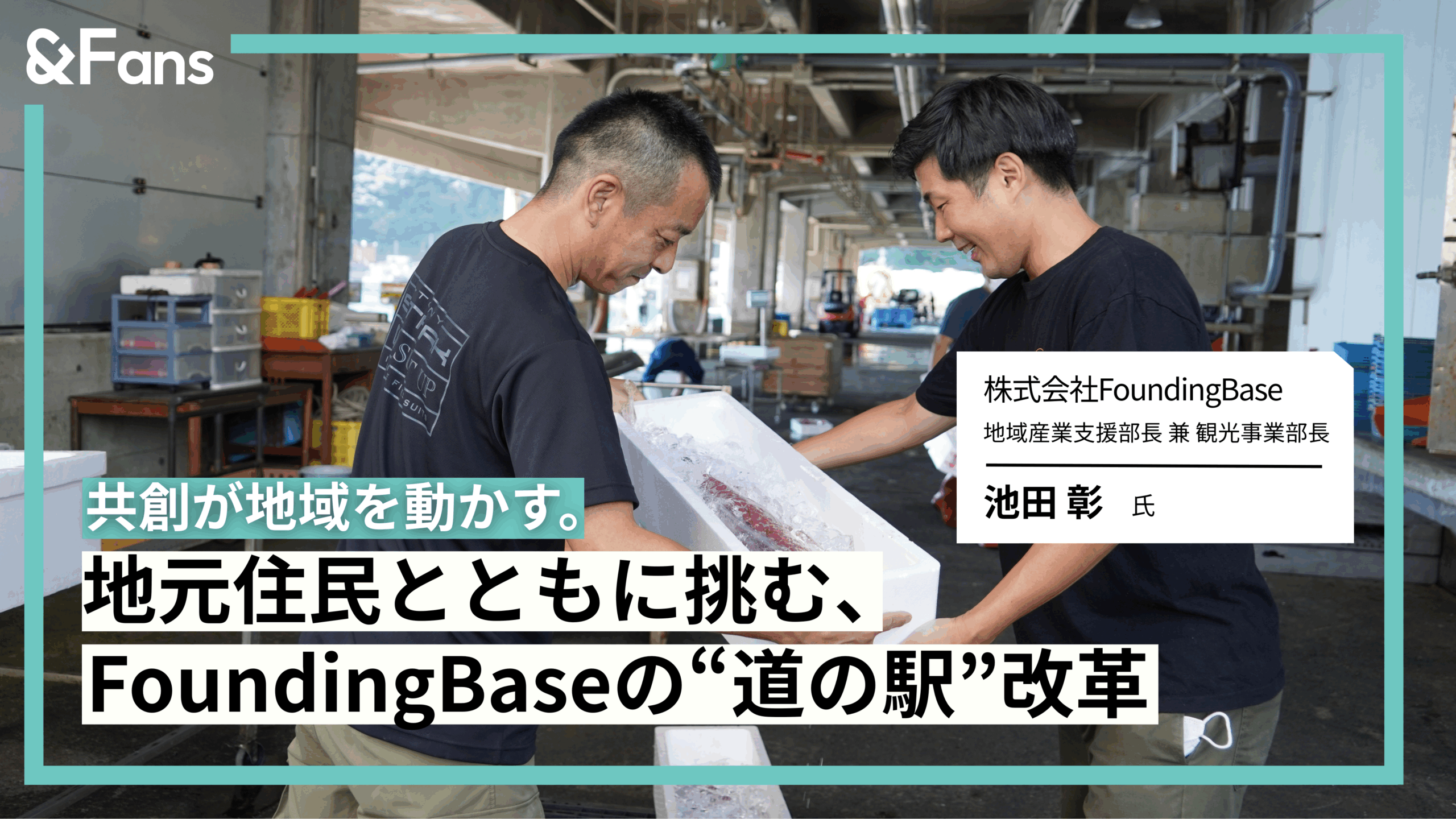

今回は、地域共創の事業を展開する「株式会社FoundingBase」で地域産業支援部長 兼 観光事業部長を務める池田さんに、道の駅事業についてお話しを伺いました。

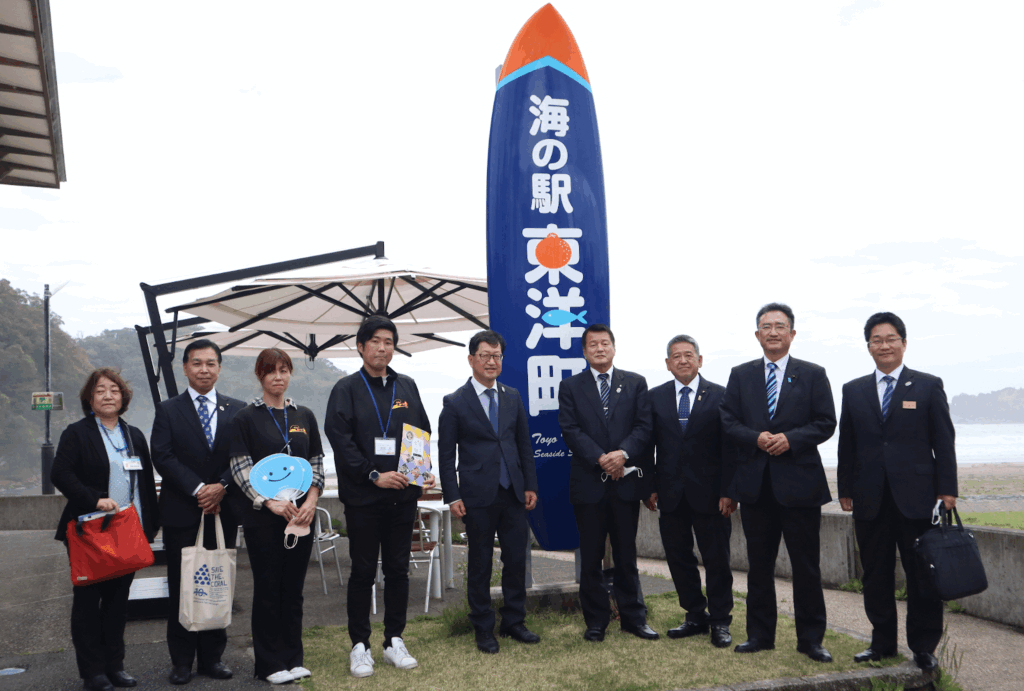

コロナ禍以降、売上が低迷していた高知県東洋町の道の駅。経営改善のために池田さんご本人が現地に駐在し、地元スタッフとの信頼関係を築きながら支援に取り組んだところ、売上を2倍以上に回復させたとのこと。

道の駅の再生のために、FoundingBaseはどのような取り組みを実践したのか。そして、地域に入り込む姿勢はどんな効果をもたらしたのか。地域住民との“共創”を生み出す舞台裏に迫ります。

目次

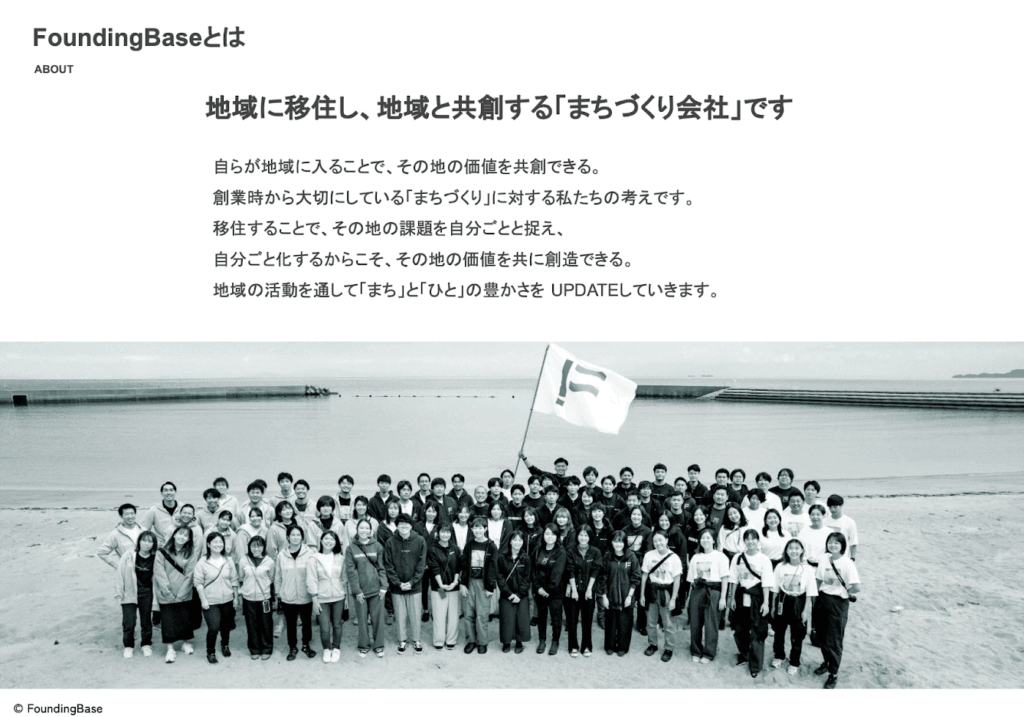

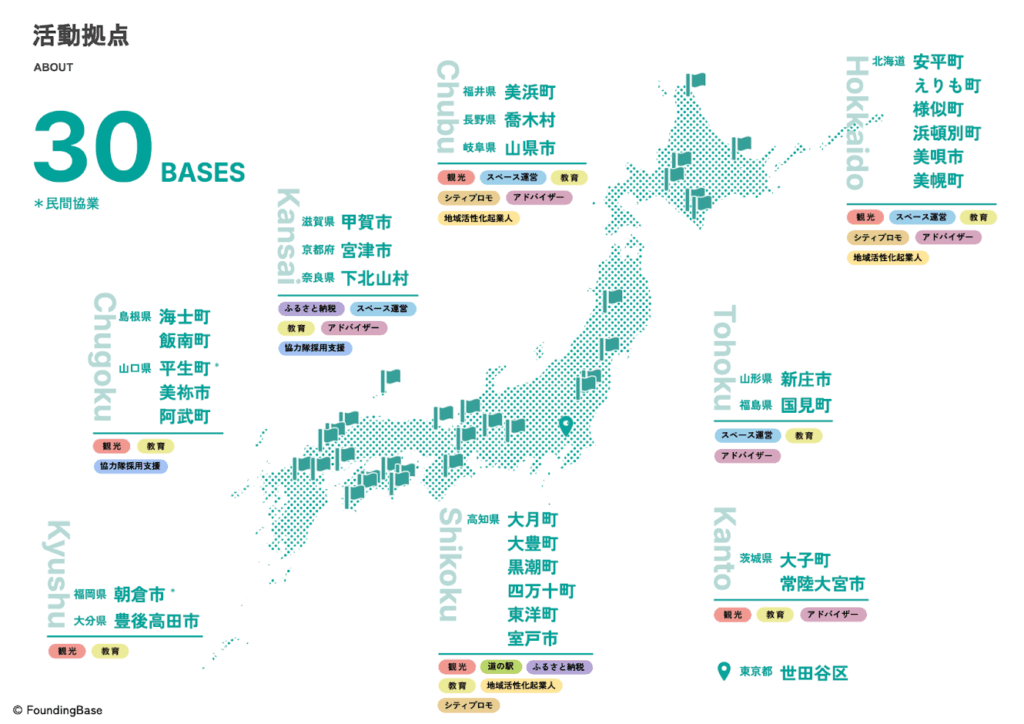

当社は、地域に移住し、地域と共創する「まちづくり会社」です。外部から一方的に支援するのではなく私たち自身が地域に入り込み、地域に関わる方々と一緒にまちづくりを進める事業を行っています。当初はテレアポでの営業活動やアウトバウンドが中心でしたが、少しずつ実績が積み重なってきたことで「地域に根ざしている会社」として認知されるようになってきました。

地方を元気にすることが日本全体の活性化につながると考えています。現在、日本では“東京への一極集中”が進み、各地域の魅力が少しずつ失われつつあります。その現状に私たちは強い危機感を抱いているのです。地方にはまだ多くの可能性が眠っている。そう信じて、地域に深く入り込んだまちづくりに取り組んでいます。

実は「絶対に東洋町にアプローチしよう」と決めていたわけではありません。自治体の方々との対話を重ねるなかで、「東洋町が抱える課題」と「私たちができること」が一致していることが分かり、正式に当社が携わることになりました。

最初に直面した課題は、道の駅の売上低迷です。コロナ禍が明けても売上が回復せず、採算が取れていない状況でした。それに加えて、働いているスタッフの方々が職場に対して“愛”や“誇り”を持てておらず、モチベーションの低さも課題だと感じました。正直なところ、皆さん生活のために働いており、やりがいや楽しさを感じているように見えなかったのです。

売上に対する改善策を打ち出すより先に、道の駅で働いている皆さんとの信頼関係を構築することに注力しました。最初は「都会から来たコンサル会社に何ができるの?」「池田さんは道の駅をどうしたいの?」と警戒心を持たれていたのは事実です。だからこそ最初の数ヶ月は一緒になって道の駅の売り場を手伝ったり、レストランで働いたりしながら、現場のスタッフと積極的なコミュニケーションを取ることを心掛けました。ただコンサルティングをしに来た業者の人ではなく“共に取り組むチームメンバー”だと伝わるよう、とにかく現場に寄り添う姿勢を大切にしました。

そうですね。当時の自分は東京から東洋町に移住してきたばかりで、町のことを何も知らない状態でした。そんな立場で「東洋町の道の駅はこうするべきだ」と言っても説得力はないですし、地元の方々からも日常を壊す存在だと思われるだけです。だからこそ、こちらから「どう変えるか」を示すよりも「どうなりたいか」を現場の人たちに徹底的に聞いていきました。現場のことを覚えながら一緒に働き、小さな困りごとを少しずつ改善していく。その積み重ねによってコミュニケーションが深まり、少しずつ信頼を得られるようになったんです。

まずは“売れる”売り場づくりを目指しました。お客さまの心理を考えると、お店をはしごせずに一箇所で買い物を済ませたいはずです。そのために、まずは品揃えを充実させることに取り組みました。地元の農家さんの野菜や魚を並べるだけではなく、品切れがあれば追加で持ってきてもらったり、地元にない野菜を仕入れたりすることで、道の駅だけで買い物が済むようにしています。さらに、売り場の野菜の良さを伝えるためにポップを見直し、鮮度やみずみずしさなどが伝わるよう細かい点まで工夫を凝らしました。

そうですね。ただ、対外的な取り組みだけでなく、内部的な仕組みも見直しています。たとえば、これまではざっくりとした売上しかスタッフに共有していませんでしたが、日ごとの売上目標を設定して、達成できているかどうかの振り返りも行い、収支の見える化を行いました。さらに半年に一度は経営状況を説明する場を設け、経営者だけでなく現場のスタッフも「どれくらい売れているか」を意識できるようにしました。

また「自信を持って自分の子どもや友人を呼べる道の駅にしよう」という思いをスタッフ全員で意識して擦り合わせる、共通認識の醸成にも取り組みました。成果やネットに書き込まれた口コミ、お客さまからの声を共有することで現場に一体感が生まれ、スタッフのモチベーションが上がっていることも実感しています。

そうなんです!その結果、スタッフのみなさんから主体的に意見やアイデアが出るようになりました。例をあげると、東洋町は魚が美味しい地域なのに、もともと道の駅のレストランメニューに魚料理がなかったんです。その状況に対して、スタッフが「魚料理を出したい」という声をあげて、仕入れ先まで開拓してくれたことで、新しい定食メニューが決まったことがあります。

外から来た私が「これをやろう」と決めるのではなく、地域の方々のやりたいことを引き出して形にしていく“共創”の姿勢を大事にすること。そうすることで、仕事に対して自分ごと化できるスタッフが増え、道の駅の経営改善にも大きく寄与したと感じます。

コロナ禍の時期に比べて、売上が2倍以上に回復しました。さらには生産者の方々の収益も伸びる結果となり、良い循環が生まれていると感じます。また、道の駅の立て直しに貢献できたことが評価されて、ふるさと納税やキャンプ場運営の支援、教育事業として公営塾も始まりました。東洋町のなかで「FoundingBaseに任せてみよう」と信頼してもらえるようになり、取り組みの幅が「道の駅」から「まちづくりそのもの」へと広がっていったと感じています。

実は「次はこの町に行きたい」といった具体的なキャリアプランは持っていません。その時々で求められる場所に入り、必要とされる役割を果たすことが一番だと思っています。東洋町でも3年間駅長を務めたあと、あえて後輩にバトンを渡しました。同じ人が長くトップにいると発想が固定化してしまいますから。常に新しい視点を取り入れながら、組織や地域が持続的に成長できるようにすることが大切だと考えています。私自身も、その時々で貢献できる場所に身を置き続けたいと思っています。

道の駅はただの商業的な施設ではなく、さまざまな役割を担う存在だと思っています。農家さんや漁師さんの収益を支える直売所としての機能はもちろん、観光客が新鮮な食材を求めて訪れる場でもあり、地元の方々にとっても生活に欠かせない拠点です。最近では、道の駅が防災としての役割も期待されています。地域に暮らす人も訪れる人も、あらゆる人から「必要な場所」として利用されて、賑わっている道の駅を存続させていきたいですね。

地方には「プレーヤーが少ない」という大きな課題がある状況です。だからこそ、私たちのようなベンチャー企業がまず飛び込んで、その地域で「事業が成り立つ」というモデルを示すことが大事だと思います。経済を活性化させて、大きなアセットや技術を持った企業が入ってきてくれれば、地域はもっと豊かになるはずです。地方創生に志を持つ企業は、みんな同じ仲間だと思っていますし、一緒に盛り上げていけたら嬉しいです。

“正論”を伝えるだけでは成功しない。それが「まちづくり」や「地域創生」の難しさであり、面白さなのではないでしょうか。

外部の視点がもたらす新しいアイデアも大切ですが、それ以上に大切なのは、耳を傾けてもらえる関係性を築くことだと思います。なぜなら、地域を動かす原動力は制度や理論ではなく、そこで暮らす人々の想いや日々の営みあってのことだから。

FoundingBaseが実践する“地域に入り込む姿勢”こそが、地域の未来を支え、やがて日本全体を豊かにしていく確かな道筋なのかもしれません。

▼「都心のまちづくり事例も知りたい!」そんな方はこちらの記事もおすすめです。

街の人と共に育てる下北沢——“愛され続ける街”をつくるイベントと共創の仕組み

取材・執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi