資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Matsui

Matsui

こんにちは、&Fansライターのマツイです。

“この会社で働きたい”と思われる企業には、どんな共通点があるのでしょうか?

いまやブランディングは、業種や規模を問わず多くの企業が取り組んでいます。その中でもいま、認知を伸ばしているのが「エンプロイヤーブランディング」。直訳すると、雇用主のブランド化。企業が自社の環境などを魅力的に発信し、人を惹きつける取り組みです。

この記事では、エンプロイヤーブランディングの定義やメリット、成功事例、そして具体的な始め方と注意点までご紹介します。

エンプロイヤーブランディングの本質をつかみ、“自社のファン”を社内外に増やす戦略を立てましょう!

目次

エンプロイヤーブランディングとは、企業が雇用主の立場から「働く場」としてブランドイメージを構築すること。採用候補者や従業員など、社内外の関係者に自社を魅力的な企業だと認知してもらう総合的な取り組みを指します。

社内外のファンを増やすには、発信するメッセージと実態との一貫性がとても大切です。発信する内容は企業理念や価値観、働く環境、従業員の成長機会、待遇などさまざま。情報を多角的かつ、ユニークに発信し「自社らしさ」を伝えていくことが重要です。

具体的な活動としては、オウンドメディアやSNSでの発信、社内イベントの開催、福利厚生の充実などが挙げられます。

近年は労働力不足による人材獲得競争の激化に加え、デジタル化が進んでいます。求人票をこれまで通りに掲載するだけでは、多数の求人票に埋もれてしまうのです。

では「この企業で働きたい!」と求職者に思わせるにはどうしたらいいか?

その答えを握るのがエンプロイヤーブランディングです。自社らしい取り組みで、働く場としての魅力を確立・提供する必要があるのです。

そしてデジタル化が進む現代では、求職者の情報収集力も飛躍的にアップしています。情報収集先も求人サイトだけでなく、転職口コミサイトやSNSなど多岐にわたります。

いくら求人票やコーポレートサイトにキレイな言葉を並べても、実態がなければ嘘だと見抜かれてしまうでしょう。

実際に働く場の魅力を向上しながら、誠実に情報を伝える。矛盾や齟齬のない一連の取り組みは、情報にあふれる現代だからこそ重要な戦略ともいえます。

よく混同されがちなブランディングのひとつに、「採用ブランディング」があります。これは、採用活動における認知度向上や応募者数の増加を目的とした施策です。一方、エンプロイヤーブランディングは、企業全体のブランドイメージ向上を目的としています。

採用ブランディングはエンプロイヤーブランディングの一部であり、採用活動に特化したブランディング活動と言えます。

上記の表のとおり、採用ブランディングは求職者がターゲット。そのため採用サイトの改善や充実、採用イベントの実施など、人材獲得に直結する施策が中心となります。

しかしエンプロイヤーブランディングでは、ターゲットはより広範に。企業文化の醸成や社内制度の改革、社会貢献活動など、企業の環境全体を考えて打ち出す必要があります。

「いいイメージがある企業なら、当然いろいろなシーンで有利になるのでは?」

そう思った方は、大正解です!

ではどんなシーンで有利になるのか、具体的にチェックしていきましょう。

ポジティブな企業イメージは、優秀な人材の獲得に大きく貢献します。

以前の求職者は、企業規模や業界での立ち位置、ネームバリューを重視する傾向にありました。しかし近年は重視するポイントが企業の文化や価値観、ストーリーに移行しています。

その点からもエンプロイヤーブランディングは、より重要性を増しているといえるでしょう。

明確な価値観やビジョンの打ち出しは、ミスマッチの防止にも有効。企業文化や価値観の発信は、自社に共感する人材との出会いを高めます。さらに企業への共感は、早期退職のリスク軽減につながり、定着率アップも期待できます。

エンプロイヤーブランディングは、採用コストの削減にも効果を発揮。

たとえば採用広告費や人材紹介会社への手数料。自社の求人票に注目してもらうには、上位表示させたり、掲載期間を延長したりと費用も手間もかかりがちです。

しかしエンプロイヤーブランディングは、採用活動における母集団形成を容易にし、数々のコストを削減できます。

さらにSNSを活用すれば、自社の魅力や取り組みなどとともに求人情報も発信できます。従来の採用活動ではリーチできない層へのアプローチも可能にするため、適切に利用すれば心強いツールとなるでしょう。

企業のビジョンや価値観を明確に示すことは、従業員の共感と帰属意識アップにもつながります。また取り組み・成果を発信し、そこに共感の声が集まれば、従業員の誇りとモチベーションはさらにアップするに違いありません。

それは生産性の向上や離職率の低下にもつながります。

意欲的に働く従業員は業務に積極的に取り組み、成果を上げやすくなるでしょう。企業への愛着が強ければ定着率も高まり、人材の流出防止にも効果的です。結果として組織の安定性は増し、成長を支える基盤はより強固なものに。

ポジティブな企業イメージは、社内外のファンを生み、信頼感も向上させます。施策やプロダクト・サービスへのこだわりなどの丁寧な発信は「よさそうな企業」から「働きたい企業」に認識を格上げします。

また近年は消費動機も変わりつつあります。気分が上がるものやストーリーのあるものにお金を使いたい。SDGsの広まりもあり、そんな風に前向きな消費を選択する人が増えています。

消費者庁の令和6年度消費生活意識調査では、*エシカル消費につながる行動について「実践している」と回答した人の割合は36.1%。前年度の調査より10ポイントほど増加しています。

令和6年度消費生活意識調査(第3回):https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms201_241107_01.pdf

回答からはプロダクトやサービス、ひいては企業の姿勢にも注目が集まっていることが伺えます。消費者から選ばれる企業であることは業界での優位性にもつながり、求職者にとっては魅力的な要素となります。

*エシカル消費…消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、それらの課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。倫理的消費とも呼ばれる。

現在、多くの企業がエンプロイヤーブランディングに取り組んでいます。ここではその中でも成功事例として注目されている3社をご紹介します。

日本を代表する総合電機メーカー・パナソニック株式会社は、2017年からエンプロイヤーブランディングに取り組んでいます。採用活動での違和感を見逃さず、丁寧な分析から求職者への理解を深めていきました。

その結果、2018年にはブログやSNSでのエンゲージメント数が2016年の16倍に増加するなど、大きな成果を上げています。

参考:https://www.dodadsj.com/content/200122_panasonic/

サッポロフード&ビバレッジ株式会社では、従業員が安心して働ける環境づくりを重視。なかでも群馬工場では、従業員の健康と成長を重視した取り組みを実施しています。生活習慣病検診や職場の暑さ対策、シフトの見直しなど、さまざまな観点から働く場の環境を整備。自動化とデジタル化の推進でスマート工場を実現し、自己成長の時間と機会も提供する手厚さにも注目が。

これらの施策は従業員満足度を向上させ、多様性のある職場を実現しています。

参考:https://services.randstad.co.jp/blog/hrhub20220113

人事担当者なら、一度は目にしたことがある株式会社SmartHR。経営陣とメンバーそれぞれの情報を分け隔てなく把握するため、全社員参加必須の会議を毎週開催しています。さらに従業員がnoteでナレッジのシェアをはじめ、具体的な業務や社員インタビューで情報を公開。

さまざまなスタッフの声が、職場の解像度をアップさせています。

参考:https://note.com/smarthr_co

エンプロイヤーブランディングを成功させるためには、綿密な計画が重要です。以下のステップを参考に、自社にあった戦略をぜひ構築してみてください。

Step1 現状分析

自社の課題、強み・弱み、ビジョンなどを整理。従業員アンケートやインタビューを活用し、リアルな声を集めましょう。

Step2 求める人材の分析

年齢・スキル・価値観・ライフスタイルなどを具体的に設定。募集部署へのヒアリングも有効です。

Step3 方針決定

求める人材に響くメッセージと、自社のあるべき姿を明確化。理念やサービスとの整合性を確認しましょう。

Step4 イメージ確認

社内外のイメージをチェック。SNSや口コミサイトも確認して、現状のギャップを把握します。

Step5 EVP設定

なぜこの企業で働くべきかを示す魅力的な価値を整理。待遇だけでなく、やりがいやキャリア成長なども意識しましょう。

Step6 戦略の策定・実行

設定したEVPに基づき施策を実行。媒体選びがカギ。無理なく発信できるものからスタート。

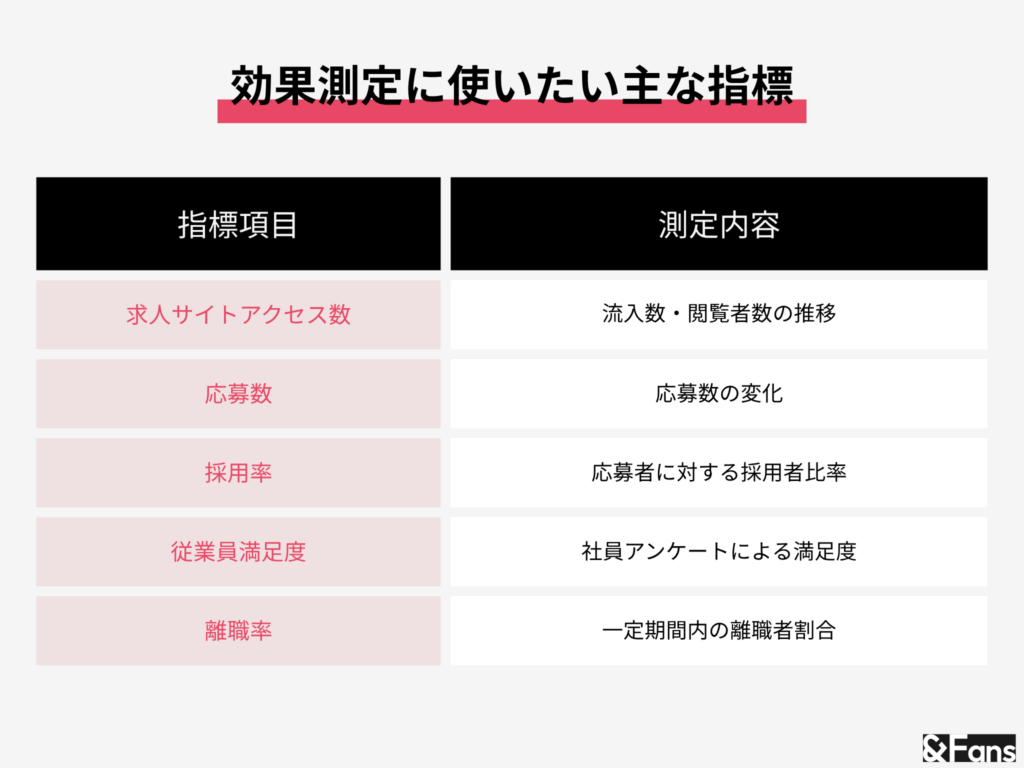

Step7 効果測定

アクセス数、応募数、採用率、従業員満足度、離職率などを確認し、PDCAサイクルを回して改善を続けます。

エンプロイヤーブランディングは、応募者・従業員のエンゲージメントを高めてくれる強い味方。しかし取り組み方を間違えると、思うような効果が得られない場合も。気をつけたい注意点をいくつかご紹介します。

施策によっては、社内の改革も同時に進める必要があるため、中長期的なプランが不可欠です。さらにブランディングは進める中で、簡単に方向転換ができません。取組前に万全の計画を立てて、一貫性のあるブランディングを進めましょう。

またブランディングは、どの分野であってもすぐに効果が見えにくいもの。積み重ねによって生まれていくものであるため、焦りは禁物です。施策をはじめてすぐに「効果が出ないから」と、進め方や計画を変えてしまうのは迷走のもととなります。

エンプロイヤーブランディングのポイントは、企業理念やミッション、メッセージに一貫性を持たせること。たとえば企業理念では「お客様第一」を掲げているにもかかわらず、メッセージでは販売実績ばかりを強調する。これも矛盾のひとつです。

応募者視点で考えると、どちらが本当の姿なのか混乱してしまいます。

実態との一貫性も重要です。

企業が発信しているメッセージと実態が矛盾していると、せっかく採用につながっても早期退職のもとに。SNSや口コミに実態が掲載され、メッセージとの矛盾が明らかになる可能性もあります。それが応募者の目に入ったらどう思うでしょうか。

失望するだけでなく、不信感を抱く可能性も高いはずです。

施策を検討・実行する際には、無理な施策・うわべだけの施策になっていないか注意しなければいけません。いくら魅力的な言葉と施策を掲げても、無理があったりうわべだけだったりすると効果は上がりません。さらには「実態がない施策を掲げる会社」として、マイナスイメージのもとにもなります。誠実さを最優先しましょう。

様々な施策を行ったら、社内外にしっかり発信しましょう。「ブランディング」という表現が示すとおり、エンプロイヤーブランディングも魅力をしっかりと発信することが大切です。

仮に休暇制度を充実させたとしても、その事実が外部に発信・認識されていなければ、ブランディングとしては失敗です。

またブランディングは積み重ね。

一つひとつの投稿や発信がその企業「らしさ」を作るのです。投稿頻度が少なかったり、その後の動向が見えなかったりすると、ブランディングの意味が薄れてしまいます。どんなに小さな投稿や発信でも、「らしさ」をつくる礎だと考えて前向きに取り組みましょう!

★似ているけれど少し違う?ソーシャルリクルーティングを知りたい人はこちら★

ソーシャルリクルーティング完全ガイド:採用成功のための戦略から最新事例を解説|具体的な導入方法も

エンプロイヤーブランディングは、一朝一夕で完成するものではありません。

しかし一つひとつの投稿や取り組みが、企業の魅力と「らしさ」を高め、さまざまなチャンスにつながります。自社の価値を見つめ直し、社員が誇りを持てる環境を整えると、企業の未来は大きく変わるでしょう。

なかには「他社と変わらない」「魅力が見つからない」など、ネガティブに考えてしまう人もいるかもしれません。けれど人と同様に、すべてがまったく同じである企業は世の中にひとつもないのです。当たり前だと思っている取り組みや制度が、実はユニークなものだった……そんなことも珍しくありません。

社内文化を見直す、社員の声を積極的に取り入れる、発信の仕方を工夫する――小さな一歩が、大きな成果へとつながります。結果として、ファンに愛され、誇りを持てる企業になることがエンプロイヤーブランディングの真のゴールです。さあ、自社らしさを最大限に生かした施策づくりに取り組みましょう!

……

&Fans を運営するrayout では組織運営・整備のお手伝いをしています。エンプロイヤーブランディングを展開していきたいけれど、何からはじめたらいいかわからない、方針を決めるにあたってアドバイスがほしい……など、さまざまなお悩みを解消いたします。ぜひお気軽にご相談ください!

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi