資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

&Fans編集部

&Fans編集部

SNSやリスティング広告の費用が高騰して、広告に限界を感じている企業は少なくありません。顧客獲得単価が高くなっているこの課題に対して、注目されているのが「顧客ロイヤリティの向上」です。

顧客ロイヤリティとは、顧客との関係性を深めて、リピート購入や自発的に商品を勧めてくれるような「ファン」を生み出す概念のことです。

本記事では、顧客ロイヤリティを高めたいと考える企業や担当者の方に向けて、基本的な定義から実践的な施策、成功事例、効果測定のための指標まで体系的に解説します。また、ファンを育てるための具体的なステップも解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

顧客ロイヤリティという言葉が、具体的に何を指すのか曖昧に感じる方も多いかもしれません。ここでは、顧客満足度やリピーターとの違いを明確にしながら、顧客ロイヤリティの本質を解説します。

「ロイヤリティ(Loyalty)」とは、英語で「忠実」や「忠誠心」という意味の言葉です。「ロイヤリティ」という言葉に「顧客」が付いて、企業に対する「顧客の忠誠心」という意味で使われます。

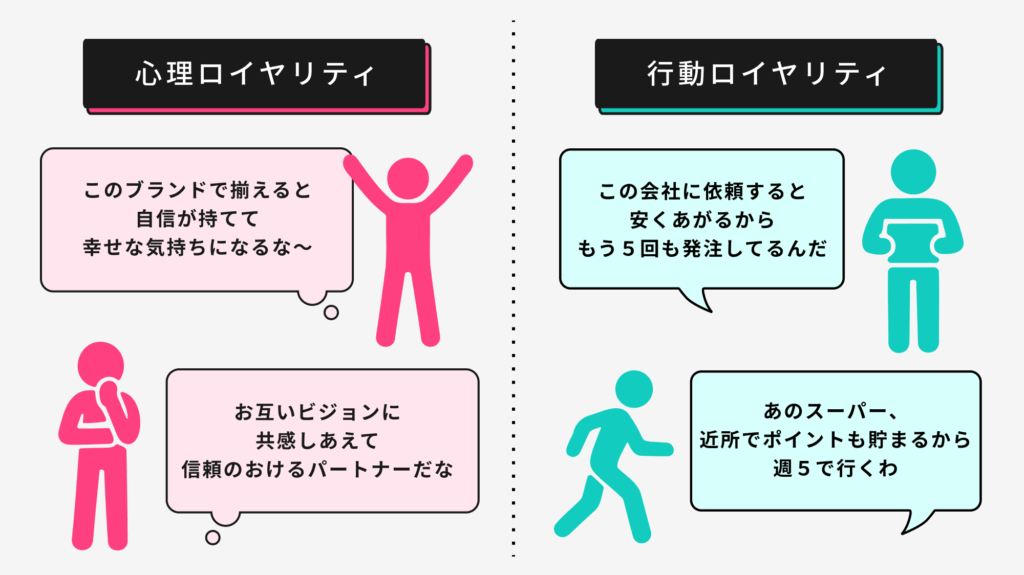

そこから顧客ロイヤリティとは、ブランドや企業に愛着などの感情的なつながりを持っている状態を示す概念として使われています。ポイントは、ただ単に商品やサービスを繰り返し購入するだけではないことです。さらにこの概念は、「心理ロイヤリティ」と「行動ロイヤリティ」の2つの要素で構成されています。

心理ロイヤリティとは、顧客が特定のブランドや企業に対して抱く「感情的な愛着」や「信頼」のことです。製品やサービスに満足しているだけでなく、ブランドの価値観や理念、ストーリーに共感し、深く結びついている状態を表します。

一方、行動ロイヤリティは顧客が「継続的に購入し続ける」という具体的な行動を指します。心理的な愛着の有無に関わらず、割引やポイント制度などの経済的な理由、または単なる習慣や利便性によって生じることが多いのが特徴です。

顧客ロイヤリティと同じような概念として顧客満足度があります。顧客満足度とは、あくまで期待値が満たされたかどうかの評価であり、一時的なものです。商品やサービスに満足していても、より良い選択肢が現れれば簡単に乗り換えてしまいます。

対して、ロイヤリティは特別な体験などを通じて醸成される結びつきです。価格や機能だけでは説明できない、感情的な結びつきが顧客の心に根付いている状態といえます。この違いを理解することが、顧客ロイヤリティを高めるための効果的な施策をするポイントです。

また、「毎回同じ店で買う」という行動だけの顧客は、必ずしもロイヤルカスタマーとは限りません。割引や利便性などの惰性でリピートしている可能性があるからです。

真のロイヤルカスタマーとは、少し不便でもそのブランドを選び、他の人にも積極的におすすめしてくれる「能動的なリピーター」です。ブランドへの愛着があるからこそ、多少の価格差や手間を超えて選び続けてくれます。

顧客ロイヤリティを高めると、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、特に重要な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

ロイヤリティの高い顧客は、単価の高い商品や上位プランを選びやすく、アップセルやクロスセルにつながります。ブランドに信頼を寄せてくれているので、新商品や関連商品の提案にも前向きに応じてくれやすいです。

さらに、ブランドへの愛着から広告費などの新規顧客獲得コストをかけずに売上を拡大できることも大きな利点です。一般的に、新規顧客の獲得には既存顧客への販売の5倍以上のコストがかかるとされています。ロイヤルカスタマーを育成することは、コストパフォーマンスの高い成長戦略と言えるでしょう。

顧客がブランドに信頼感や愛着を持つと、商品・サービスをリピートしてくれるようになります。その結果、定期購入やサブスクリプションなどの継続率が高まり、安定的な収益基盤を構築することが可能です。

また、一度の購入で終わらないため、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。長期的な視点で顧客との関係を築くことで、ビジネスが持続しやすくなるのです。

ロイヤリティの高い顧客は、自らSNSやレビューサイトなどで商品をすすめてくれます。口コミやUGC(ユーザー生成コンテンツ)は広告よりも信頼されやすいため、新規顧客獲得につながりやすいのが特徴です。

また、ポジティブな紹介はブランドの認知拡大やファンコミュニティ形成のきっかけとなります。顧客自身がブランドの広告塔となってくれることで、マーケティングコストを抑えながら顧客基盤を広げることができます。

このように顧客ロイヤリティを向上させることは、企業にとってビジネスを拡大していくための大きなメリットがあります。

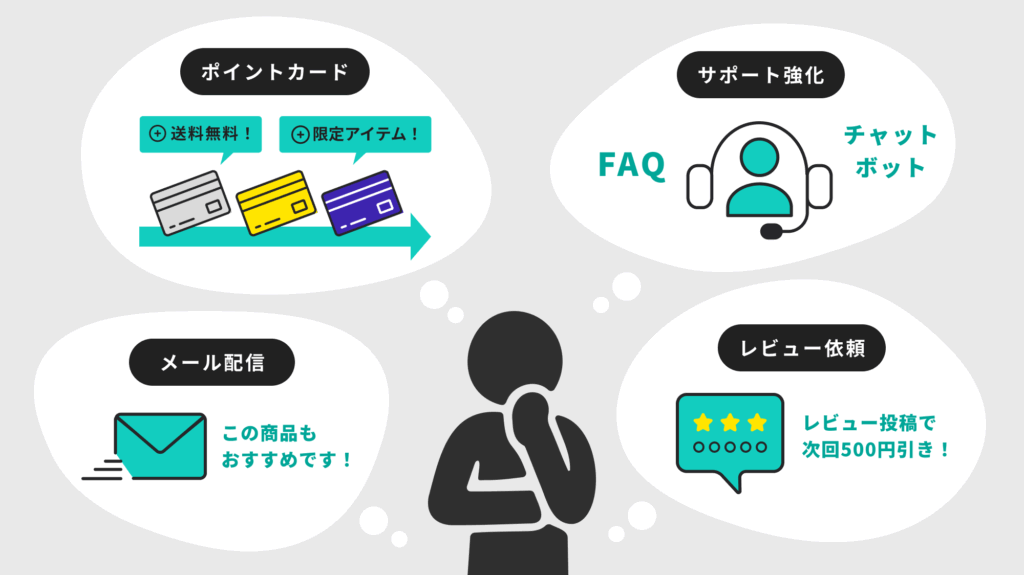

では、顧客ロイヤリティを高めるには、具体的にどのような施策を実施すればよいのでしょうか。ここでは実践しやすく効果の高い7つの施策を紹介します。

1つ目は、会員制度やポイントプログラムの活用です。例えば、購入金額や頻度に応じてポイントや会員ランクを付与することで、再購入を促すことができます。単なる割引ではなく、応援するほど良い特典がある仕組みにすることで愛着が強まるでしょう。

<施策例>

会員制度に、「シルバー/ゴールド/プラチナ」の会員区分を設定。年間購入金額が一定額を超えると送料無料・限定アイテム購入権を付与するなど。結果、リピート率や平均購入単価が向上しやすくなる。

ECサイトやオンラインショッピングなどの事業では、商品を継続的に配送する仕組みを導入することで、安定的な収益を確保できます。利用し続けるほど、ブランドと生活が一体化するので、自然とファンになってくれる効果があります。

<施策例>

食品・コスメなどで「定期利用者限定のコンテンツ(使い方動画や新商品先行案内)」を提供して、解約率を下げる。

こちらは、購買履歴や閲覧履歴に基づいて、顧客に合わせた内容を配信する施策です。パーソナライズされたメッセージを送ることで、「自分のことを理解してくれている」と感じてもらえます。その結果、ブランドに対する親近感を醸成できるでしょう。

<施策例>

再入荷通知、前回購入商品のリマインドなど顧客の好みに合ったおすすめ提案を行う。開封率・購入率の向上を目指す。

ECサイトやアプリの操作性を改善して、ストレスなく購入できるようにすることも大切です。「快適に使える体験そのもの」がロイヤリティの向上につながります。

<施策例>

ワンクリック購入、決済方法の拡充、モバイル最適化などでカート離脱を防止する。コンバージョン率のアップや離脱率の低下が期待できる。

商品やサービス購入後の顧客サポートを強化することも、ロイヤリティを高める要因となります。購入前後に顧客が抱く疑問や不安に対して、スピーディかつ丁寧に対応する体制を整えましょう。サポート体験は企業やブランドの印象を大きく左右します。

<施策例>

チャットボット+有人対応のサポート、FAQページの充実化。問い合わせ満足度が向上する。

サービス改善のために、購入後の顧客に対して、レビュー投稿や再購入を促すフォローを行うことも大切です。アンケートを通じて商品やサービスの向上を行うことはもちろん、レビュー投稿は「ブランドに参加する行為」であり、ファン心理を育成する効果があります。

<施策例>

レビュー投稿者への特典、次回購入クーポン送付、使用方法コンテンツ配信など。再購入率が上昇しやすい。

ブランドの背景や理念を発信して、顧客同士が交流できる場を提供することも効果的です。ストーリーやコミュニティへの共感が、ロイヤリティの育成につながります。

<施策例>

創業者インタビュー、開発秘話、SNSコミュニティ運営やオフ会開催など。「ブランドを一緒に育てている」という感覚を作り出す。

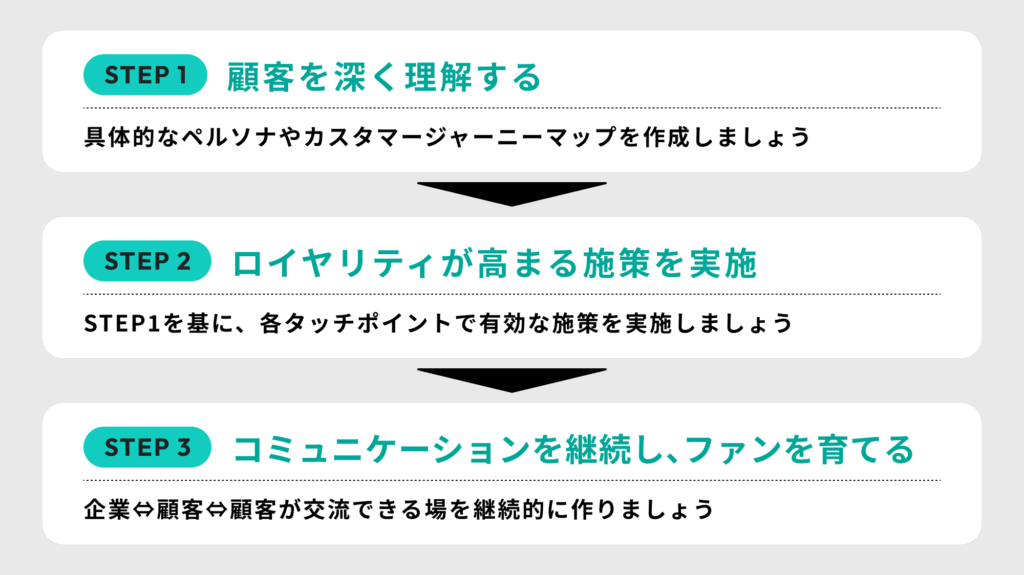

顧客ロイヤリティを高めて、本当のファンを生み出すには段階的なアプローチが必要です。そのための実践的な3つのステップを詳しく解説します。

最初のステップは、顧客が「何に期待しているか」「どんな瞬間に感動するか」を正確に把握することです。そのためには、ペルソナやカスタマージャーニーマップの作成が有効です。

ペルソナを作成する目的は、「誰に、どんな価値を届けたいのか」を具体的に定義することです。結果、漠然とした施策ではなく、ターゲットに響く施策を打てるようになります。ロイヤリティを高める施策をするには、年齢や性別などの属性だけでなく、価値観、悩み、ライフスタイルまで深掘りすることが大切です。

カスタマージャーニーマップを作ると、顧客が商品を知る前から購入後までの接点を時系列で可視化できます。それによって「どこで顧客が不満を感じているか」「どの段階で感動を生めるか」を明確にすることが可能です。

もし、すでにこれらを作成している場合、関係者で同じような人物像やジャーニーが共有できているか確認してみてください。

ペルソナとカスタマージャーニーマップを作れたら、各タッチポイントの施策を改善していきます。顧客の期待を良い意味で裏切り、顧客体験の向上を図ることが重要です。

<具体的な施策>

● 購入前

・SNSやブログで開発者の想いやブランドストーリーを伝える

・Instagram Liveやオンラインセミナーで商品の使い方をデモンストレーションする

● 購入時

・過去の購入履歴から好みを予測して、パーソナライズされた商品を提案する

・チャットサポートや診断コンテンツを活用して最適な商品を提案する

● 購入後

・商品にメッセージカードや紹介割引クーポンを添える

・購入者限定の特別な使い方ガイドを配信する

このような施策を通じて、各段階で顧客の共感を得たり、親近感を感じてもらいます。

購入後、一度きりの関係で終わらせず、長期的な信頼関係を築いてコミュニティを形成することが最後のステップです。以下のような施策を実施して、企業と顧客、顧客と顧客が交流できる場を作って、継続的にファンの育成を行いましょう。

<具体的な施策>

● 顧客参加型イベント

ワークショップや新商品発表会を実施し、招待。直接的な交流の場を設ける。

● SNSでの交流

公式アカウントからの情報発信だけでなく、顧客の投稿にコメントや「いいね」で積極的に反応する。

● 限定コミュニティの運営

SlackやFacebookグループなどで、ファン同士が交流できる場を提供し、一体感を醸成する。

● アンバサダープログラム

熱心なファンをアンバサダーとして認定し、新商品の先行体験や特別な報酬を提供する。

ここからは、実際に顧客ロイヤリティの向上に成功している企業の取り組みを見ていきましょう。具体的な施策を知ることで、自社での実践イメージが湧きやすくなるはずです。

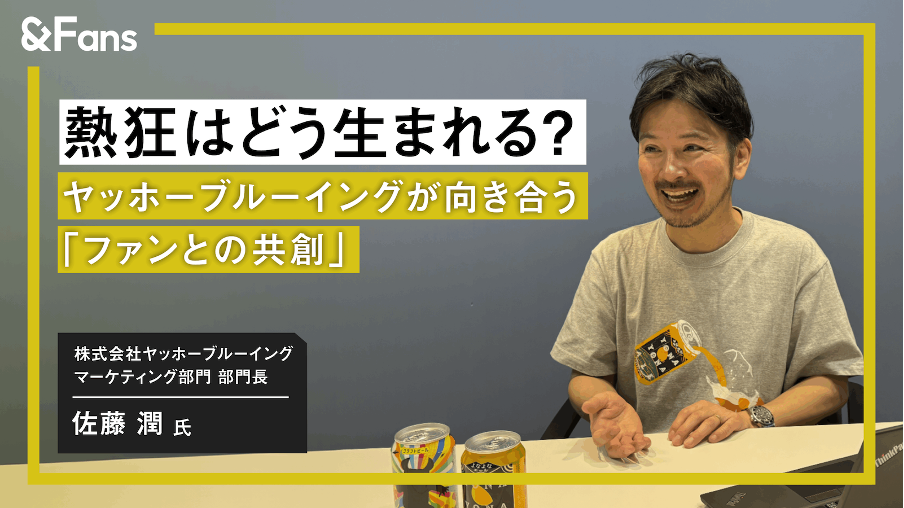

クラフトビールの製造や販売を手がける株式会社ヤッホーブルーイングは、ファンマーケティングの代表的な成功例です。同社は「お客様に何を届けたいのか」「どこを好きになって欲しいのか」などブランドのベネフィットを言語化することから始めました。

ロイヤリティを調査するチームでは、LINEのフォロワーにアンケートを取り、お客様の声を社内にも伝えてマーケティングに反映するなど、徹底したファンマーケティングに取り組んでいます。

特徴的なのは、「企業とお客様」ではなく、お客様を「一緒に盛り上げてくれる仲間」として捉えている点です。例えば、ロイヤリティが高い方に半分社員として製品のストーリーを考えてもらうなどの取り組みを行っています。

これからファンを増やしたい企業は、このような取り組みを参考にしてリアル・オンラインイベントなどで顧客から直接話を聞くことから始めるとよいでしょう。

熱狂はどう生まれる?ヤッホーブルーイングが向き合う「ファンとの共創」

Rettyは月間利用者数約2,600万人を誇るグルメ情報・予約サービスです。実名口コミやユーザー間の「いいね」や「フォロー」ができる、SNS的な特徴を備えたサービスとして展開しています。サービス内で、フォローやコメントをきっかけに自然とコミュニティが形成され、オフ会でのリアルな交流も生まれています。

Rettyではロイヤリティ向上の施策として、エリアやジャンルに精通したユーザーを「TOP USER」に任命し、専用のオリジナル名刺を作成するなど、良いユーザーになってもらう工夫が行われています。また、「TOP USER」がMY BEST10店を紹介するというように、ロイヤリティの高い顧客の投稿が機能の一部になっており、膨大な数のお店の中から行きたいお店を便利に楽しく選べる仕組みを構築しています。

ユーザー自身がサービスの価値を高める存在となることで、強いロイヤリティが生まれているのです。

「信頼できる美味しい」と出会える時代へ。ファンをつなぐグルメサービス「Retty」の魅力

紹介したような施策を実行した際は、効果測定を行って改善を続けることが重要です。以下の指標を活用して、施策が有効だったかどうかを判断していきましょう。

NPS

NPS(ネット・プロモーター・スコア)は顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、ロイヤリティを数値化する指標です。「この商品・サービスを友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか」という質問に対する回答から算出します。シンプルながら顧客のロイヤリティを定量的に把握できる優れた指標です。

リピート率

リピート率は、一定期間に再購入や継続利用した顧客の割合を示します。ロイヤリティ向上の取り組みはこの数字の改善に直結するので、定期的にモニタリングすることが大切です。

LTV(顧客生涯価値)

LTV(顧客生涯価値)は1人の顧客が、購入開始から終了までに自社にもたらす利益の総額を表します。ロイヤルカスタマーはLTVが高くなる傾向があるため、LTVの推移を追うことで施策の効果を長期的に評価できます。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)の量

ハッシュタグ投稿数、レビュー数、SNSでの言及数など、顧客が自発的に生み出したコンテンツの量を追跡することで、ロイヤリティを間接的に把握できます。数値化しにくい「熱量」を可視化する指標として活用しましょう。

▼NPSについて詳しく知る▼

NPSとは「愛される企業」をつくる共通言語。ファンづくりのための活用法と事例!

▼UGCについて詳しく知る▼

今後のマーケティングに欠かせないUGCー新しい購買行動モデルの創出に向けて

顧客ロイヤリティの向上は、短期的な販促活動ではありません。顧客を「ファン」として捉え、長期的な関係を育むことが最も重要です。まずは、ペルソナの再確認やカスタマージャーニーマップの作成など、すぐに着手できることから始めましょう。

しかし、「自社だけではノウハウが足りない」という場合もあるかもしれません。&Fansを運営するrayout株式会社は、企業と顧客の新しい関係性をデザインする会社です。単なる販促活動ではない、「ファン」の熱量を引き出し、ブランドの持続的な成長を支援する戦略を提案しています。

顧客ロイヤリティを高めるためのファンマーケティングをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi