資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Igarashi

Igarashi

こんにちは、&Fans編集部の五十嵐です。

これまで&Fansでは、ファンを生み出すためのクリエイティブ活用法について、いくつかご紹介をしてきました。

・エンプロイヤーブランディングの一環としてのSNSの発信

・愛されるための企業SNS活用法

・クリエイティブの伝え先を定めるターゲットオーディエンス

など……

今の時代、ファンマーケティングを意識したクリエイティブの発信は欠かせないものとなったことは、分かっていただけたかと思います。

しかし、こんな悩みを抱えていませんか?

「とりあえず代理店に丸投げしているけど、本当にこれでいいのかな……」

「コンサルに分析してもらったけど、結局その先の制作が動かない……」

「上司に言われて企業SNSを始めたけど、結局何のため……?」

それは、もしかしたらプロジェクトの進め方に原因があるのかもしれません。

費用だけが無駄にかかり、非効率な動き方をしている企業が、実は少なくないのです。

そこで今、重要になっているのが「クリエイティブPM」という役割です。

この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。これを読めば、あなたの会社のクリエイティブ活動がなぜうまくいかないのか、その原因が見えてくるはずです。

ぜひ、社内の体制を見直すきっかけにしてください。

目次

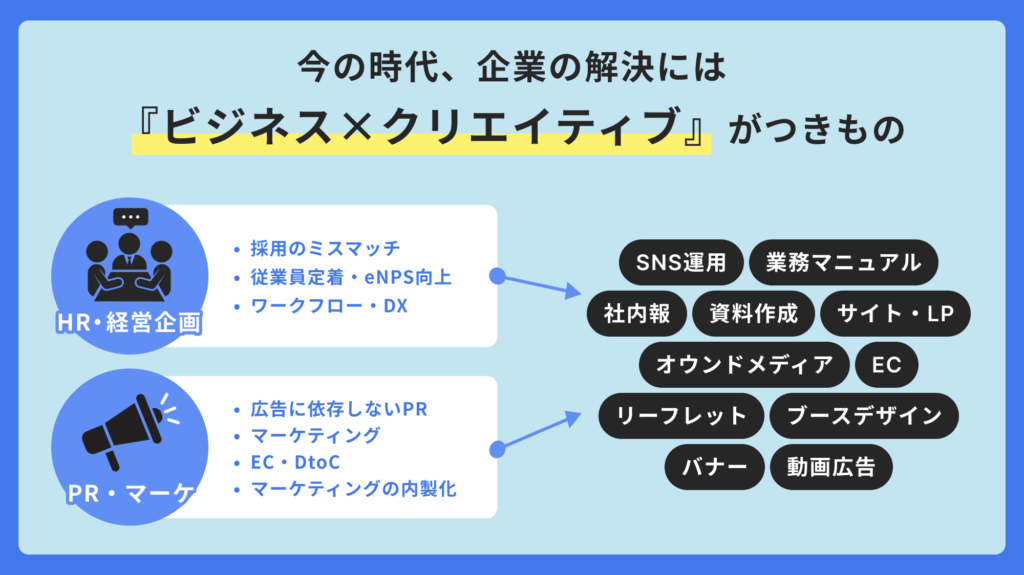

クリエイティブPMとは、単なる「PM(プロジェクトマネージャー)」のようにプロジェクトの進行管理にとどまる存在ではありません。企業の事業や課題を深く理解し、その解決に必要なクリエイティブなアウトプットまでを一貫して推進する、ビジネスとクリエイティブの両方に精通しているポジションのことです。

今の時代、企業課題の解決にはクリエイティブが紐づいていることが非常に多いため、ビジネスとクリエイティブの双方を理解している人がプロジェクトマネジメントを担うべきという思想に基づいています。課題を理解しているクリエイティブPMがそのまま進行を行うことで、スムーズでより本質的な解決策を生み出すことができます。

スマートフォンを片手にSNSを開けば、動画が次から次へと流れてきますよね。テキスト中心だったウェブコンテンツは、今や約8割が動画で占められるという調査もあるほどです。

以前は企業のブランド課題解決といえば、テレビCMなど大きなメディアに広告を出すのが主流で、”クリエイティブを担う部署と言えばマーケティング部門”ということが多かったですよね。しかし、企業からの発信方法が多様化した今、採用YouTubeや社内報、投資家向けの経営情報など、動画等のクリエイティブを活用する企業が増えました。その結果、人事や経営企画など、あらゆる部署が課題解決のためにクリエイティブを活用する時代になっています。

何かコミュニケーション課題があったときに、広告代理店に一括で相談することが多い企業もあるのではないでしょうか。

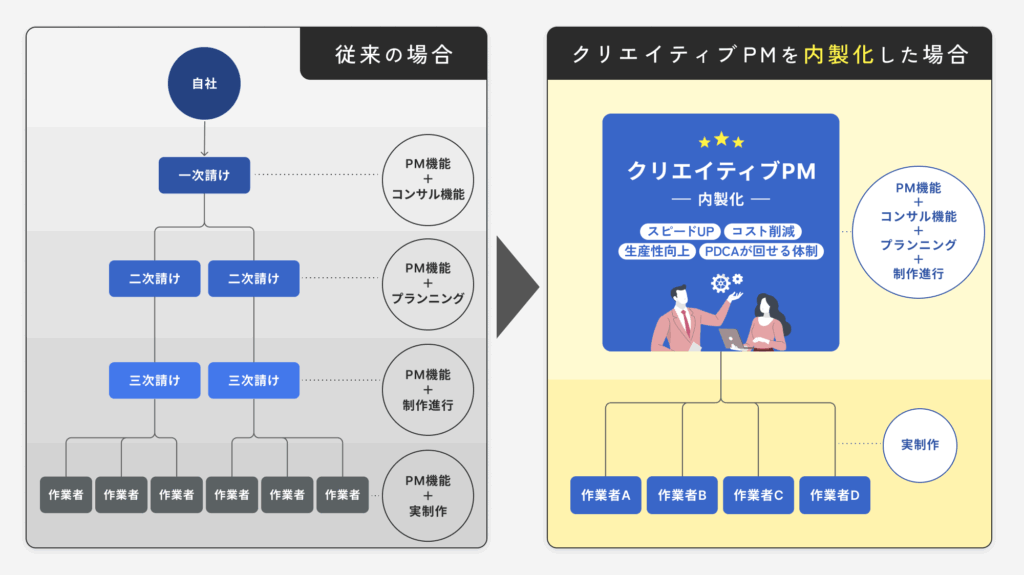

広告代理店を通じたプロモーションは、広告やマーケティングにまつわる施策をまとめて依頼できる、いわゆる「丸投げできる」というメリットがある一方、役割毎に多くの再委託が行われる、「多重下請け構造」が一般的です。これにより、それぞれの会社でPMが稼働するため、無駄なPMコストがかかるだけではなく、企業の意図が伝言ゲームのように薄れてしまい、最終的なアウトプットの質が下がるという問題が生じています。

また、先ほど触れた通り、採用課題や人事課題、経営企画課題などの広告以外のクリエイティブの活用シーンが急増している背景の中、それらの課題に専門外である広告会社や、実装までは伴走してくれないコンサル会社が介在する形となっており、多くのプロジェクトが本来の目的を果たせないままとなっているのです。

海外でも大手企業が広告課題のみをスコープとするハウスエージェンシーを解体し、各事業部にクリエイティブチームを配置する、つまりクリエイティブPMの内製化が広がっています。

皆さんは「PoC死」「PoC倒れ」という言葉を知ってますか?

これは社内のDXを進める上で、コンサルティング会社に丸投げをした結果、設計や検証に多くの時間をかけて1年経っても何も遂行できなかったという企業担当者の悲痛な叫びから生まれた言葉です。

実はこういった現象が、クリエイティブ領域でも起きているのです。

クリエイティブ領域においても、戦略コンサルタントがいくら優れた設計ができても、実際にアウトプットに落とし込めなければ、その企画は絵に描いた餅で終わってしまいます。

クリエイティブPMは、企業の状況を把握したうえで課題を抽出するコンサルタントの動きから、具体的なクリエイティブ制作まで一貫して進めるポジションのため、「PoC倒れ」を防ぐことができます。

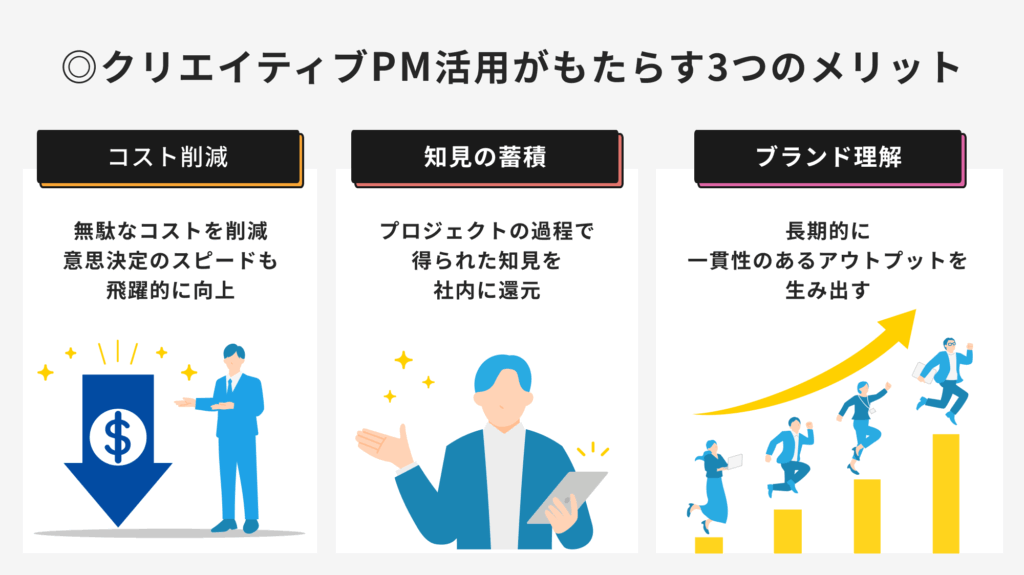

クリエイティブPMをプロジェクトに迎える、または内製化することは、企業に大きなメリットをもたらします。

クリエイティブPMは、間に複数の業者を挟む「中抜き」構造を排除し、企業とクリエイターが直接連携できる環境を構築します。これにより、無駄なコストを削減できるだけでなく、意思決定のスピードが飛躍的に向上します。プロジェクトの進行状況や課題をリアルタイムで共有できるため、手戻りが減り、迅速かつ柔軟な対応が可能になります。

外部に全てを丸投げする従来のやり方では、企業の課題が解決されたとしても、そのプロセスやノウハウが社内に蓄積されることはありませんでした。そのため、次のプロジェクトが立ち上がるたびに、再び外部に依存せざるを得ない状況が続いていました。

クリエイティブPMは、単にプロジェクトを成功させるだけでなく、その過程で得られた知見を社内に還元する役割を担います。クリエイティブな発想で課題を解決する思考プロセス、効果的なコミュニケーション方法、最新のツールやトレンドなど、さまざまなノウハウを従業員と共有します。これにより、組織全体のクリエイティブなリテラシーが向上し、企業自身がクリエイティブな発想で課題解決に取り組めるようになります。これは、企業文化そのものを変革する長期的な投資と言えるでしょう。

外部の制作会社やコンサルタントは、短期間でプロジェクトを成功させることに特化しています。しかし、企業の理念や文化、そしてブランドの持つ「らしさ」を深く理解するには限界があります。クリエイティブPMを内製化することで、担当者は毎度の定例会議を通して企業のDNAを肌で感じ、それをクリエイティブに反映させることができます。これにより、単なる一時的な成果物ではなく、ブランドの価値を長期的に高める、一貫性のあるアウトプットを生み出すことが可能になります。

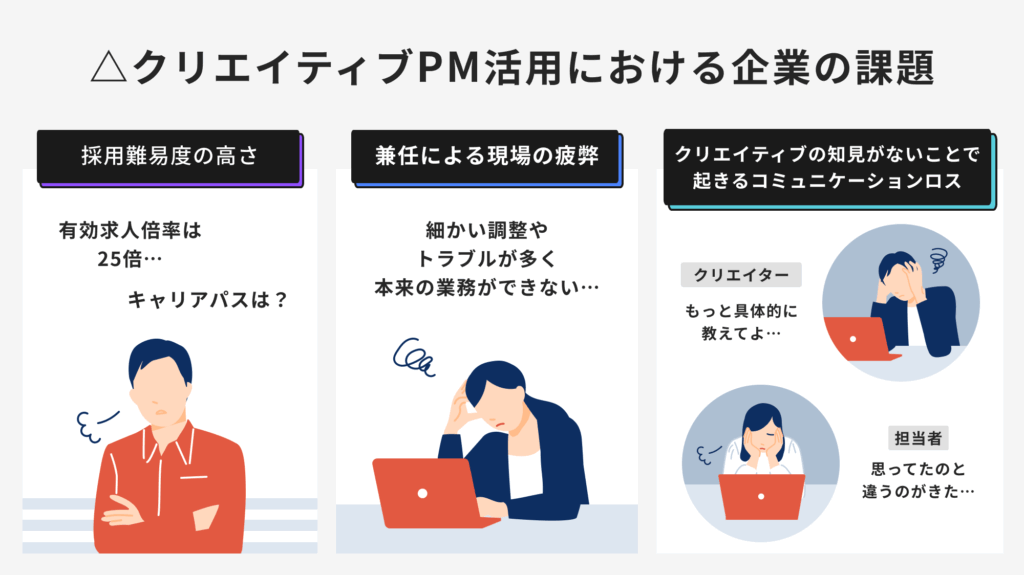

クリエイティブPMの重要性が高まる一方で、多くの企業がその活用に際して課題を抱えています。

PMの有効求人倍率は25倍にも上り、高度なスキルが必要になるPM人材を市場から採用するのは非常に困難です。営業職の有効求人倍率は2倍と言われているため、採用難易度がとても高いことが伺えます。

また、採用できたとしても、マネジメントを誰がやるのか?といった問題や、彼らへのキャリアパスの準備などの社内体制の構築が難しく、企業にとって大きな負担となります。

専任のクリエイティブPMがいない企業では、クリエイティブが本業ではない広報や人事の担当者が制作進行を兼任するケースが増えています。しかし、クリエイティブなプロジェクトはクリエイターとのコミュニケーションがある程度の知見や専門性が問われる上、予期せぬトラブルや細かな調整が多く、本業と並行して進めるのは困難です。これにより業務が逼迫して現場が疲弊したり、片手間になることでスピード感が落ち、成果が出にくくなるという問題が起きています。

皆さんの中には、「クリエイティブPMの業務をやったことがあるけど、コミュニケーションコストが重すぎてやめた」といった方は意外と多いのではないでしょうか?社内のクリエイティブの知見がない担当者がプロジェクトを主導すると、外部のクリエイターに制作を依頼する際、企業の持つビジョンや解決したい課題の本質が、クリエイターにうまく伝わらないケースが少なくありません。具体的な要件を正確に伝えられず、期待していたアウトプットとの間にズレが生じがちです。これにより、何度も修正を繰り返すことになり、時間とリソースが無駄になるだけでなく、プロジェクトそのものが停滞してしまう原因にもなります。

こうしたクリエイティブPMの課題に対して、 &Fans を運営する rayout は、PR領域のエグゼキューション(実行・推進)に強みを持つ「クリエイティブPM」を、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)という形で提供しています。

採用・PR・マーケティング・経営企画など、企業の幅広い課題に対応し、定例ミーティングから実行フェーズまでをワンストップで伴走する「PM部隊」を貴社へ派遣。これまでに500社以上、累計2,300件を超えるプロジェクトを支援してきました。

クリエイティブPMは、関わるすべての人が本来の力を発揮できる環境をつくり出す、現代ビジネスに不可欠な存在です。rayoutは「クリエイティブPM」のプロフェッショナルとして、企業のクリエイティブ活用を軸にした課題解決を推進しています。

自社に合った活用方法を知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi

株式会社ココナラの執行役員、竹下加奈子さんにインタビュー。スキルマーケット「ココナラ」の成長の背景や、ユーザーとの信頼関係の構築方法について詳しく紹介。信頼性確保のための取り組みや、今後の展望も伺いました。

Matsui