資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

一見すると“交流の場”にとどまるコミュニティサービス。しかし、企業の活用次第では、熱量の高いファンを育み、購買へとつなげられる可能性を秘めているのです。

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

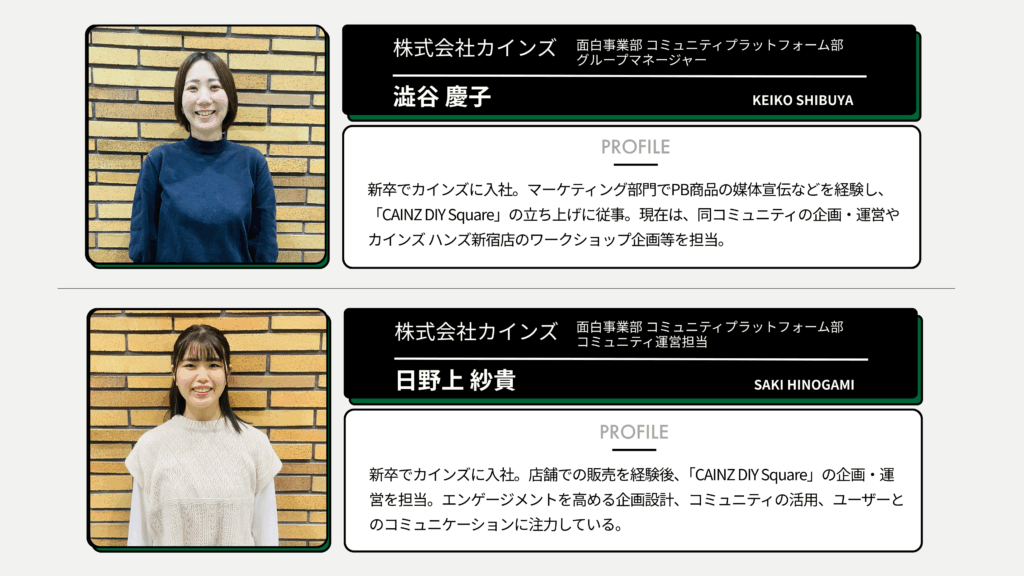

今回は、国内に261店舗*のホームセンターを展開する「株式会社カインズ」の面白事業部 コミュニティプラットフォーム部の澁谷さん・日野上さんにお話を伺いました。

価格帯や品揃えが競争対象となるホームセンター業界では、企業とお客さまの関係は「購買」を中心に一方向になりがちでした。そんな常識に一石を投じたのが、カインズが立ち上げたコミュニティサービス「CAINZ DIY Square」です。お客さま同士がアイデアや情報を共有できる場として成長し、現在は登録者数10万人を突破。購買単価もカインズの会員平均と比較し1.8倍に伸びており、新たな熱狂が生まれています。

今回は「CAINZ DIY Square」がどのようにファンを育み、購買につなげているのか。その裏側を探りました。

*2025年10月末時点

目次

(澁谷)当社は「くらしDIY」をブランドコンセプトに、ホームセンター事業を展開する企業です。日用品やペット用品などの生活必需品の販売はもちろん、DIYに取り組む“DIYer”を増やす活動として、国内約70店舗でのワークショップ開催やコミュニティサービス「CAINZ DIY Square」の運営なども行っています。

(澁谷)はい。DIYerを増やす活動であると同時に、当社のミッションである「DIYを文化にする」を体現する取り組みだと考えています。DIYと聞くと「工具を揃えないとできない」「木を切るのは大変そう」といったイメージを持つかと思いますが、当社が考えるDIYは広義です。梅酒を漬けてみたり、日々の家事を工夫したり、料理やガーデニング、キャンプなど「自分でやってみること全て」をDIYだと捉えています。そのようなDIYを楽しむ方を増やし、日本の文化にすることを目指しています。

(澁谷)当社の事業柄、お客様との接点は店舗(オフライン)が中心でしたが、その場の会話だけでお客さまのくらしのお悩みを解決に導くには難しい場合もありました。オンラインを活用すればお客様のくらしをより深く理解できると考え、自宅にいてもDIYのプロや仲間に気軽に・何度でも相談できる場を提供したいと思い、オンラインとオフラインの両面からくらしをサポートできるコミュニティサービス、CAINZ DIY Squareを立ち上げました。

(日野上)多くのコミュニティサービスでは企業とお客さまの交流を目的にしていると思います。そのなかでCAINZ DIY Squareはカインズとお客さまだけでなく、お客さま同士の交流を楽しんでもらう場として提供しているのが特徴です。

(日野上)DIYerを増やしていくためには、まず「DIYを楽しめる場」をつくることが大切だと考えています。当社が一方的に情報を発信しても、お客さま同士の交流が活発でなければ情報は拡散されませんし、伝えたいことは届きません。まずは交流を楽しんでもらうことで、お客さま同士の会話から自然に情報が広がっていくことを理想としています。もはやお客さまはユーザーではなく、「DIYを文化にする」というミッションに向けてともに歩んでくださる“共創パートナー”だと感じております。

(日野上)多くあります。例えば、当社主催のワークショップに参加される方には名札をつけていただくのですが、本名ではなくCAINZ DIY Squareでのユーザー名を書かれる方がいらっしゃいます。名札を見て「もしかして、コミュニティにいる○○さんですか?」と声をかけ合い、オフラインでつながるケースを多く見てきました。その後、意気投合して一緒にワークショップ遠征に行かれた例もあるほどです。「交流を楽しんでもらう場」という世界観を優先した結果、オンラインとオフラインの垣根を超え、お客さま(=ファン)同士の交流に深さと広がりが生まれたと感じています。

(日野上)そうですね。社内でも「どうして荒れないのだろう?」と驚きの声があがるほどです(笑)。運営者の私から見ても、誰かのお悩みに丁寧に答えてくださる方ばかりで、温かさが魅力のコミュニティだと自負しています。その理由の1つとして、オンライン完結ではなく、オフライン(店舗)で接点を持つカインズが運営していることが安心感につながっているのではないかと考えています。また、“映え”を狙うのではなく自然なくらしの1コマを紹介する方が多いため、「素敵な作品ですね」や「作り方を教えてください」といった温かいコメントを投稿しやすいのも理由の1つです。

(澁谷)開設直後に取り組んだことは、お客さまのすべての投稿にいいね・コメントなどの反応をしていくことです。立ち上げ当初はコミュニティ運営の“いろは”も分からず手探りでしたが、投稿すると誰かが反応してくれるという心理的安全性が重要だと思い、お客さまとのコミュニケーションを第一に取り組みました。そして4年経った今、改めて実感するのは「お客さまの熱量を絶やさないこと」が何よりも大切だということです。

(澁谷)多くの方に利用していただきたいと拡大を急ぐのではなく、コミュニティを正式に立ち上げる前にコアメンバー10名のみをご招待しクローズドでテスト運営をした後、数店舗で告知を開始して徐々に規模を拡大しました。結果としてお客様同士の交流を増やし、熱量を高めながら焦らずに会員を拡大することがコミュニティにおいてはとても重要だったと感じています。その結果、今ではお客様のくらしの疑問に対して他の会員の方々が丁寧に教え合うような温かいコミュニティになっています。

(澁谷)そうですね。皆さんのくらしが可視化されている環境で、熱量の高い交流が行われていることが、購買単価の増加に直結していると感じます。実際の例として、ワークショップに参加されたことがない方が、コミュニティの投稿を見て興味を持ち、他の会員に後押しされ初参加したところ「想像以上に楽しかった」とワークショップやDIYにはまり、工具まで購入してくださったケースもあります。やはりファン同士の交流が、自然な形で誰かのDIYデビューを後押しし、購買につながっているのではないでしょうか。

(澁谷)ファンが発する“リアルな声”が持つ力は偉大だと感じております。オンライン上でのつながりとはいえ、ファンからの勧めは家族や友人といった信頼できる相手から勧められている感覚に近く、購買に対するハードルを下げているのではないでしょうか。

(澁谷)コミュニティサービスの運営において、収益化を急ぎすぎるのは命取りになります。そのため当社では、立ち上げ当初から会員数の増加をKPIに設定して取り組んできました。その結果、会員登録前後で年間LTVが向上し、会員の方々が“ファン化”していることも実感しています。

また、CAINZ DIY Squareではカインズの商品に限らず、他社さまのアイテムを紹介しても良いルールにしています。内容を縛りすぎないことで投稿の信頼度が増し、カインズの商品の購買にもつながっているのではないでしょうか。今後も成果を急ぎすぎることなく、まずはお客さまの幅を広げていくことを第一優先に取り組んでいきたいです。

(澁谷)繰り返しになりますが、当社が目指すのは「DIYを文化にする」ことです。例えるなら、「今週末はどんなDIYにチャレンジしようかな?」とCAINZ DIY Squareを見ながらワクワクしている人が、まちに溢れているということ。しかしこの目標は、当社だけでは到底実現できません。だからこそ、共創パートナーであるファンの方々を一層大切にしながら、DIYerを増やしていくことに挑戦していきたいです。

(日野上)コミュニティサービスを運営していると、お客さまからさまざまなご要望をいただくことがありますが、自社としてやるべきことなのかを冷静に判断することが大切です。もちろん、すべてを反映していく姿勢は素晴らしいですが、企業姿勢をぶらさないことも大事にしてください。また、とにかく収益化を求めすぎず「どうしたらファンを増やしていけるのか?ファンに喜んでもらえるか?」の検討に注力する姿勢も大切にしてほしいと思います。

新しいサービスを立ち上げる際、収益を急いでしまうのは自然なことだと思います。しかし、あまりにもビジネス色が強すぎると、逆効果になることもあります。

だからこそ、カインズ株式会社が大切にしている「会員(ファン)を増やす」という目標設定は、購買につなげるための正しい道筋だと感じました。

お客さまファーストなサービス設計を行うこと。

収益を追うと見失いがちな、この“当たり前”をひとつずつ積み上げていくことが、ファンベースなビジネスに欠かせない姿勢なのではないでしょうか。

▼「オンラインサービス上でファン同士の交流を深めてもらい、一緒に事業を盛り上げたい!」そんな方にはこちらの記事もおすすめです。

「信頼できる美味しい」と出会える時代へ。ファンをつなぐグルメサービス「Retty」の魅力

取材・執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi