資料ダウンロード

rayoutはファンマーケティングを活用した

PRをご支援しています

閉じる

Takanashi

Takanashi

利益を循環させながら「社会課題の解決」に挑むこと。それは営利企業だからこそできる、合理的な社会貢献の形です。しかし「どこまで利益を求めていいのか」「どう循環させればいいのか」。その正解は示されておらず、多くの企業が足踏みしているのではないでしょうか。

こんにちは、&Fans編集部の小鳥遊です。&Fansでは、熱狂を生むさまざまな企業や個人のストーリー、それらの考えに紐づくマーケティング概念などを紹介しています。

今回は、ソーシャルビジネスを専門に展開する「株式会社ボーダレス・ジャパン」の広報責任者・峯さんにお話を伺いました。

「社会課題の解決は行政やNPOの役割」という風潮が根強い日本。そんな常識に対し「ビジネスで社会課題を解決するエコシステム」を構築したのが、営利企業であるボーダレス・ジャパンです。彼らの挑戦に共鳴する仲間たちの間に“共感の連鎖”が広がり、新たなソーシャルビジネスを次々と生み出しています。

本記事では、ボーダレス・ジャパンが掲げる「社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」というパーパスを実現する、独自のエコシステムについて紐解きます。

目次

当社は2007年の創業以来、ソーシャルビジネスを専門に取り組んでいる会社です。国内だけでなく世界14カ国で事業を展開しており、これまでNGOやNPOといった非営利組織が中心となって担ってきた社会課題の解決に、ビジネスという手法で挑んでいるのが特徴です。

そうですね。ただ、私たちは営利企業でありながら、売上をKGI(重要目標達成指標)には設定していないんです。

もちろん売上がないことには事業を展開できないので、追う姿勢は大切にしています。ただ、私たちがKGIとして掲げているのは「どれだけの社会課題を解決できたか」という“ソーシャルインパクト”であり、単に高い売上額を目指すことではありません。この考え方こそがボーダレスならではの特徴だと考えています。

ありがとうございます。社会課題の解決という言葉はマイナスをゼロに戻す活動と捉えられがちで、ネガティブな印象を持たれることもあります。しかし私たちは「さまざまな社会課題に対してどのような希望を生み出せるか」というプラスの状況を創り出すための仕組みづくりに取り組んでいます。

他の企業様と同様にボーダレスでも撤退ラインは明確に定めているため、赤字のまま事業を続けることはありません。ソーシャルインパクトをKGIに設定しているとはいえ、事業判断はシビアです。ただし、事業を継続する上でのアプローチは異なるかもしれません。売上を上げる場合、多くの営利企業ではまず商品単価を上げる選択肢を検討されると思います。ボーダレスでは単価を上げるのではなく「どうすれば商品販売点数を増やせるか」を考えることで、ソーシャルインパクトの拡大を目指しています。

商品販売点数が増えないと、社会課題の解決につながらないからです。たとえばバングラデシュでの事業を例にあげると、シングルマザーや障がいのある方など、働きたいけど働けない方を中心に、現地の自社工場で雇用する動きをとっています。宗教上の理由で多く余ってしまう牛革を使ってプロダクトを作る革職人を育成するのですが、機械を使って量産し、販売単価をあげた方が売上につながるのは間違いありません。しかし、それでは現地の雇用は増えず、社会課題は解決されないままです。

営利企業が事業に取り組む際、一般的には市場で流行っているソリューションやサービスを取り入れる“ビジネス起点”の動きをとるケースが多いと思います。しかし、ボーダレスでは“社会課題起点”で事業に取り組む姿勢を大事にしています。

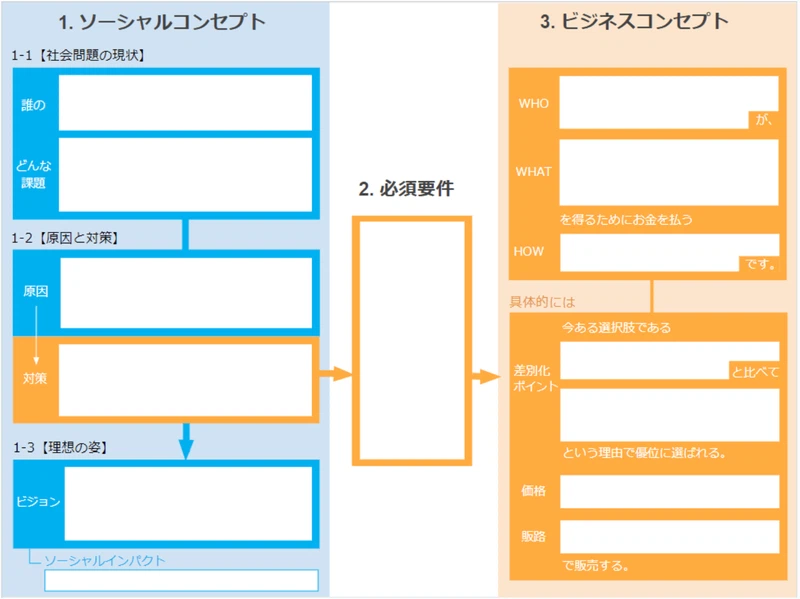

「ソーシャルコンセプト」「必須要件」「ビジネスコンセプト」という3つのボックスを設けた、ボーダレス独自のフレームワークを活用しながら事業プランニングをします。

たとえば「貧困層」を例にすると、作物の買取フローにおいて中間マージンを取られすぎていることが生産者の収益減(=現地の貧困)につながっていると判明した場合、ダイレクトトレードでの販売や高単価な作物の生産に注力するなどの対策を定義して「ソーシャルコンセプト」に落とし込みます。そして、その対策に対する制約条件を「必須要件」に記入し、必須要件を網羅できる事業プランを「ビジネスコンセプト」に落とし込みます。

おっしゃるとおりです。社会課題起点な事業の仕組みづくりに取り組んだ結果、売上が伸びれば社会課題も同時に解決されるビジネスモデルを構築できたように思います。

現在、世界14カ国で50以上の事業を展開しています。ソーシャルビジネスの新規立ち上げには大きなエネルギーが必要ですが、それを1社で50以上も手がけているのは、社員の立場から見ても本当にすごいことだと思います。

既存事業で得られた営業利益10%分を、新規事業の立ち上げに向けて拠出するエコシステムを作っています。スタンドアップキャピタルとも呼ばれるのですが、営業利益を軍資金とすることで、継続的に新規事業へ投資できる循環が生まれています。

そうですね。新規事業の立ち上げには悩みがつきものですが、経験者に相談できる環境が整っていることも、私たちが循環を生み続けられる秘訣かもしれません。

50以上の事業があるということは、それだけそのビジネスを担う事業代表が存在するということです。彼らには皆、実体験に基づいたさまざまな成功や失敗の知見があり、これから新規事業に挑む起業家に多様な視点からアドバイスを提供できます。実際にソーシャルビジネスを立ち上げ、事業を継続してきた経験者とともにリスクを洗い出すことで、事業成功の可能性を高め、結果として利益を生みやすい体制が築かれています。

そう言っていただけてうれしいです。ソーシャルビジネスは儲からないという印象をもたれがちですが、ボーダレスはエコシステムの構築や社内体制の整備を進め、2024年度には売上高100億円を達成しました。その実績から「ボーダレス・ジャパンの取り組みを詳しく知りたい」「ナレッジやノウハウを学びたい」といった共感の声も数多くいただいています。

資本主義的な働き方に疑問を抱き、社会の役に立つソーシャルビジネスに関心を寄せる人が増えている現代において、私たちの成果は「ソーシャルビジネスは十分に収益化できる」という証明にもなり、多くの挑戦者の背中を押す存在になっていると実感しています。

ソーシャルビジネスを生業にする会社として、その印象をポジティブなものに変えていきたいと思っています。そのためには、変わらず社会性と経済性を両立させていかなければいけません。売上高100億円はまだまだ十分とは言えませんが、ソーシャルビジネスでこれだけの売上を生み出せるという事実を世の中に示せたことは、まずはひとつの成果だと思っています。

今後は売上だけでなく、どれだけソーシャルビジネスに取り組む仲間が増えたのかも数字で示していきたいです。自社だけでは取り組めるスケールに限りがありますが、ジョイントベンチャーのように他社と共創していけると、さらに事業規模を拡大することができます。ボーダレスがソーシャルビジネスのロールモデルになっていくために何ができるのか、どういう仕組みが作れるのかを今後も検討しながら、前に進めていきたいです。

「やりたい!」と興味が湧いたことに、素直に取り組んでいくことが大切だと思います。ソーシャルビジネスを仕事にする際「原体験が必要か」と問われることがありますが、必ずしもそうではないと思います。どんなことがきっかけだとしても、ただ純粋に社会を良くしたいと思う志があるかどうかが大切なのではないでしょうか。

大学時代に地方創生に興味を持ったからといって、大人になっても興味関心があるとは限らず、さまざまなライフステージを経て興味関心の幅はどんどん広がっていくのが一般的です。だからこそ、難しく考えすぎず、今「やりたい!」と思った社会課題の解決に取り組むこと。そして世界を見ながら、興味関心の幅をどんどん広げることが、きっとソーシャルビジネスの種を見つける近道になると思います。

ソーシャルビジネスで得た利益を寄付するのではなく、社内の新規事業の立ち上げに充てる動き。

一見すると「自社内で循環させるだけでは、社会課題の解決から遠回りでは?」と感じられるかもしれません。しかし、寄付としてお金を届けても現地に十分なノウハウがなければ、課題解決にはつながりにくいのが現実です。

ボーダレス・ジャパンが実践するのは、複数の社会課題にワンストップで挑み続けられる仕組みづくり。その姿勢は、むしろ現地の人々を思うからこそ成り立つ取り組みだと感じます。彼らが構築するエコシステムは、ソーシャルビジネスに挑む企業にとっての“羅針盤”と言えるかもしれません。

▼「ソーシャルビジネスで利益を生み出し続ける秘訣を知りたい!」そんな方はこちらの記事もおすすめです。

社会課題は“共感”で解決する。ユーグレナに学ぶ、海外ソーシャルビジネス成功の秘訣

取材・執筆:小鳥遊まゆか

編集:神谷周作

コンサルに考えてもらって終わり…代理店に丸投げ…になっていませんか?今の時代、「クリエイティブPM」の推進が欠かせません。この記事では、クリエイティブPMの役割と、その不在がもたらすリスクを解説します。

Igarashi

マーケ目線と広報目線を双方取り入れることで、企業のストーリーが"共感"となり、"応援"となって返ってくる。その循環をどう生み出すのか?今回は、40年のPR実績を持つ三上毅一さんに、広報のプロ目線からマーケ×広報の新しい関係と実践のヒントを伺いました。

Igarashi

従業員だけでなく、採用候補者・従業員の家族など組織に関わるあらゆる人の体験を意味する「People Experience」の概念とは?顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニー『グッドパッチ』の、従業員との熱狂が生まれる“熱源”について迫ります!

Takanashi